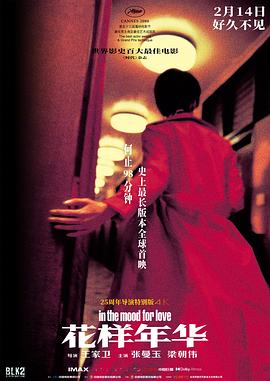

大约一个月前,当得知《花样年华》即将重映的消息时,我内心便充满了喜悦。这份喜悦,一方面源于我对这部影片的深深喜爱,另一方面则是因为王家卫这位导演的魅力。

初次观看《花样年华》,我便被它深深吸引,沉浸其中许久都难以自拔。它带给我的感受与《重庆森林》截然不同,那是一种潮湿且隐秘的氛围。然而,这看似不过是一个常见的婚外情故事题材,从电影诞生以来就屡见不鲜。但在王家卫独特的视角下,这个原本可能显得烂俗的故事却焕发出新奇的光彩。他仿佛是借婚外情这一外壳,讲述着一些更为深刻的东西。

于是,我怀着期待走进影院,再次沉浸在这部电影的情绪之中,去感受这个时隔25年之后呈现的“新”故事。这个新版本除了在画质上进行了修复以及调色有所变化外,最大的不同是在片尾加入了一部名为《花样年华2001》的短片。这部短片曾在早年戛纳电影节王家卫大师班上放映过一次,主演依旧是梁朝伟和张曼玉。电影分别保留了原版与短片的片头片尾字幕,原版色调偏红,而短片则偏蓝。所以,这或许讲述的是同一个故事,但又似乎有着不同的内涵。那就让我们从头说起吧。《花样年华》最初的构思源于三个食物的故事,分别是方便面、电饭煲和便利店。方便面的故事最终无疾而终,电饭煲的故事在拍摄过程中不断丰富并最终成为了这部经典的《花样年华》,而便利店的故事,则演变成了电影最后的短片《花样年华2001》。

你有没有注意到,在电影的前半段中,电饭煲常常出现。陈先生为苏丽珍带回电饭煲,本应象征着夫妻间温馨的居家生活,可事实上陈先生常常不回家。苏丽珍说“一个人懒得做饭,不如吃碗面”,所以电饭煲虽在,却并不常用,就像有些夫妻,虽然名义上存在着关系,却很少真正相处一样。

电饭煲作为引子,将目光聚焦在夫妻关系上,而夫妻关系又进一步引出了关于“秘密”的主题。在这秘密的背后,实则隐藏着时代与人性的尘埃。

苏丽珍的上司有秘密,周慕云的朋友有秘密,陈先生和周夫人同样也有秘密。于是,有人试图守住秘密,有人则想要破解秘密。秘密的开始或许容易,但要守住却很难,就像那条领带,那个皮包。当秘密降临到自己身上时,面对欺骗与隐瞒,你会作何选择?对这个问题的不同回答,构成了原版与短片最大的差异,这既是个人的选择,更是时代的映射。

在60年代,对于苏丽珍而言,秘密带来的是悲痛;对于周慕云来说,则是愤怒。他们都渴望弄清楚秘密是如何产生的。周慕云为了复仇,苏丽珍为了寻求心灵的慰藉,于是他们开始成为守住秘密的人。当秘密纯粹时,它坚不可摧;而一旦有了掺杂,就会漏洞百出。对于苏丽珍和周慕云来说,这份掺杂便是爱情。

那么,面对破碎的秘密,是选择“吞下去”还是“吐出来”呢?

第一次在香港,周慕云选择吞下秘密,将秘密里的爱情一并咽下;而苏丽珍则选择吐出秘密,把其中的爱情筛除出去。所以第一次,周慕云问“如果有多一张船票,你会不会跟我走?”苏丽珍无言以对。

第二次在新加坡,苏丽珍选择吞下秘密。她发现秘密中的爱情并非那么容易就能筛去。在吞与吐之间,她前往周慕云的旅馆房间。临走前,苏丽珍拨通电话,却无声,她在心中默默问“如果有多一张船票,你会不会跟我走”,同样没有回应。

第三次在香港,在柬埔寨,时过境迁,邻居之间不再相互串门,人们在格子间与门板里变得越发封闭。当年的故事还能留存在多少人心中呢?这一次,两人同时选择将秘密吐出。苏丽珍听闻当初的故事后湿了眼眶,她租下房间,开始了新的生活;周慕云回到香港后也不再串门,他前往柬埔寨,找到自己的“树洞”,吐出秘密后,也重新开始了生活。泥巴在树上开花,心事便被深深掩埋。

这是那个保守时代里男女给出的答案。而在25年后的今天,片尾的《花样年华2001》则给出了当今时代的答案。在那多出的九分钟里,色调欢快而随意,从中我们读出的不再是潮湿,而是冷寂。2000年,24小时便利店的普及改变了人们的消费习惯和社交方式。于是,面对同样的问题,我们有了不同的答案。这个时代的苏丽珍可能会直接和丈夫出轨的女性发生冲突,也可能安然接受这个时代周慕云的爱意;这个时代的周慕云变得更加坚强执着,自己认定的东西便会执意坚守,哪怕是一瓶酒。这个时代里,人与人之间的距离似乎被拉得更远,秘密也不再是秘密。那么,同样的问题,是否真的有了更好的答案呢?这是电影留给观众的思考。

当然,这部电影值得探讨的地方还有很多,比如张曼玉身着旗袍时的独特心境,梁朝伟在镜中展现出的奇幻梦境,反复出现的时钟所蕴含的深意,恰到好处的配乐,以及删繁就简的叙事剪辑等等。在我看来,这部电影的每一帧画面都恰到好处,而每一帧又都是为了准确表达主题服务的。它以时代为宏大背景,通过小人物之间的情感纠葛来反映时代的变迁。

关于这部电影的感受我就先聊到这里,接下来我想聊聊王家卫。

如今人们谈论王家卫,往往会提及他“折磨”演员的趣事,或是他电影中独特韵味的旁白,又或者是他电影的画面美学等等。然而今天我想讨论的王家卫,仅仅是一个优秀的表达者而已。电影只是他用来表达的工具,就如同他也可以用电视剧来表达自己的想法一样。

去年我几乎系统地看完了王家卫所有的影视作品,那种感受流畅而又充实,也让我从中发现了一些电影之外的独特表达。如果把他的电影比作小说的话,那么这位“作家”显然有着独特的语言风格、多变的框架和叙事结构,而对于其表达的核心内容,人们却往往难以给出一个确切的答案。王家卫在多个访谈中都一再强调自己的每部电影都是商业电影。商业电影追求盈利,就需要易于理解,而王家卫不过是借助影像这一媒介来传达自己最为确切的感受罢了。对于他自己而言,这种感受是清晰易懂的,而对于观众来说,则是可以从中读出属于自己的故事。

就好像《花样年华》源于王家卫读完刘以鬯的《对倒》后的感受,电视剧《繁花》则是他读完金宇澄原著小说后的感悟。而感受本就是变幻莫测、难以捉摸的。王家卫用商业化的手法,最大限度地还原了这些感受,无论是对时代、对爱情、对遗憾,还是对希望……

对于王家卫的电影而言,当拍摄结束的那一刻,解释权便从他手中释放了出来。每个人从中看到的,都是属于自己的独特故事。

公众号:杜若白夏