在影视的奇妙世界里,如何通过影像去揭示那些隐藏在禁忌背后的复杂本质,这无疑是一个值得深入探讨的命题。而这种揭示,往往深刻地体现在对禁忌的突破这一行为之上。

禁忌,它仿佛是一种无形的力量,为个体赋予了一种特殊的“平静”能量。这种能量将个体牢牢地控制在理性的框架之内,使其在这个看似有序的世界里循规蹈矩。然而,禁忌又不仅仅是带来平静,它还蕴含着一种令人胆寒的“恐惧”力量。这种恐惧如同黑暗中的漩涡,能将个体无情地抛向非理性的深渊,让其在迷茫与挣扎中失去方向。

当我们审视禁忌时,会发现它像是一面镜子,为我们呈现出圣洁与堕落的具体形象。在经过一番深刻的反思后,人们对待禁忌的态度开始出现分化。一部分人将禁忌视作虚伪的存在,进而坚决反对它;而另一部分人则把禁忌当作信条与规则,承认它在生活中的不可或缺。可有趣的是,在这个过程中,新的情况出现了:一种无形的力量似乎在左右着我们的认知,让我们把反对禁忌的行为视为堕落,而将遵循禁忌认定为圣洁。于是,禁忌之中又有了新的禁忌,堕落与圣洁的界限也变得模糊不清,其中又各自衍生出了新的堕落与圣洁。

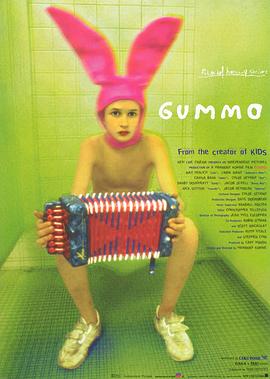

说到电影,有这样一部作品,它与传统的叛逆少年题材电影有着显著的差异。这部电影一点也不客观,甚至可以说极端到了某种程度。这种极端并非简单的夸张,而是深深地影响了观众对于影片内容真实性的判断。更为关键的是,它完全消解了观众对影片中角色的道德批判。在这部电影所构建的独特世界里,传统的道德标准仿佛失去了效力。

就像哈莫尼科林所创造的那个影像世界,道德与伦理处于真空状态。在这个世界里,所有的角色都被指向了一种独特的生存状态——一种被嘲笑、被定义、被唾弃的生活。然而,令人意想不到的是,这种常常被人们视作“丑陋”的状态,却被以一种毫不张扬的“高雅”形式展现出来。哈莫尼科林就像一个勇敢的探索者,愿意去直面那些人人都避之不及的“垃圾”,用手拿起它们细细端详,试图从中发现那些被忽视的价值。那些被视作“腐烂的人”,在变质的瞬间就已被人们丢弃,如同垃圾一般被遗忘。在他们还未完全腐烂之前,就已经无法再吸收到任何营养。但哈莫尼科林却敏锐地观察了这个腐烂的过程,并且从中发现了那些他们仅存的、却又无法凭借自身完全诉说出来的美。

这种对美的发现,不禁让我们联想到一个更为深刻的问题:美究竟来源于何处?一个被人们称作“美”的对象,它所展现出的美感,是源自于这个对象本身所具有的特质,还是源于人们内心深处那颗爱美之心?又或者,美仅仅是被阶级、意识形态强行定义,从而让人们被迫去相信它是“美”的呢?这个问题真的能够有一个统一的答案吗?而且,人们是否真的能够得出一个绝对自洽的解答呢?