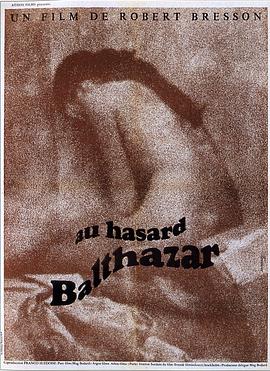

在影视的奇妙世界里,有一部作品《驴子巴萨特》,其独特的魅力值得我们深入探究。这部影片的剧本,从本质上来说,与经典之作《处女泉》一样,皆为寓言体故事,然而,二者却有着鲜明且能被观众轻易感知的差异。

若说伯格曼的《处女泉》宛如电影古典时期的璀璨明珠,将叙事艺术发挥到了极致,那布列松的《驴子巴萨特》则另辟蹊径,有意摒弃了对传统叙事的执着追求,从而将电影推向了一个崭新的发展阶段。

在这部影片中,驴的角色堪称独特且关键。它在某种程度上,恰似摄影机的二重身,观众所能目睹的一切,皆需通过驴的视角来呈现。如此一来,驴首先便成为了导演在技术层面的一种延伸,是电影得以展开叙事的基础。这也就意味着,对于这部电影本体的理解,唯有在驴子和摄影机共同“去观看”这一动作的情境下,才有可能实现。

布列松在影片中巧妙地暗示了摄像机 - 驴子这组通感装置的至高地位。我们不难发现,片中的驴无论走到何处,少女都会紧紧追随其后,仿若抹大拉的玛利亚追随耶稣一般。正因如此,驴在电影中兼具了(蒙玷了的)圣洁性以及最野蛮而赤裸的生灵性。这样的设定着实巧妙且富有深意,充满了幽默感——最为崇高的存在,在某些方面却又显得最为卑劣。这种矛盾的特质使得驴子巴萨特在进行注视的同时,也成为了观众注视的对象,进而同时成为了电影的本体和喻体。

由于驴本身所具有的生灵性,人们无法忽视它的存在,也就是说,在伦理层面上,不能简单地将驴视作一个中介物,然后绕过它去关注故事的其他部分。由此可见,驴的形象在影片中占据着至关重要的地位。不仅如此,布列松还试图运用这一手法赋予驴子一种幽灵性。驴子巴萨特的目光仿佛在时空之间自由游走,故事中的时空仿佛被巧妙地折叠了起来。借助摄影机这个媒介,驴和观众们的目光实现了第二次的通感,而这种二重通感深刻地揭示了观看者的地位:目光和驴子 / 存在者一同经历了某种“罹难”。

通过这样独特的表现手法,《驴子巴萨特》清晰地标记出了电影与戏剧之间的真正区别。正如荷尔德林对索福克勒斯悲剧的分析所指出的,在戏剧中,观念是通过语法的形式来表达的,而人则是这个语法中的顿挫,它所标记的是时间。然而,在布列松这里,时间仿佛被搁置一旁,观念是通过形象来表达的——摄影机、驴的眼睛以及观众,他们所关注的是事物的状态,所标记的是空间。

时光流转,即便到了今天,我们依然能够看到,阿尔伯特·塞拉在半个世纪后的《孤寂午后》里,以更为纯粹的方式重申了这个幽灵般的技法。他试图以一种对绝对无别的空间关系秩序的表达,来达到向时间这个要素的回归,仿佛在影视的长河中,延续着这种独特的探索与表达。