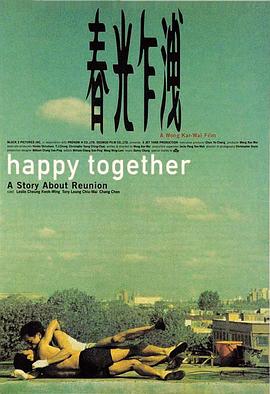

在观影时,我时常被影片深深触动,心中涌起一股强烈的表达欲望。然而,当我想停下来记录这些感受时,却因身旁有人而不得不作罢。我对电影的评判标准颇为独特——能否激发我的表达欲。若能,我便大概率会主观地喜欢上这部电影。当然,我也力求保持客观,若影片中存在令人蹙眉的逻辑漏洞,我会毫不犹豫地扣分。

起初观看时,我颇感轻松,因为我从角色身上看到了身边男同朋友恋爱的影子。自《花样年华》之后,我愈发坚信“真实”是王家卫所追求的,即便电影是一门充满虚幻的艺术。我深信,在现实生活中,确有这样两个人在谈着这样的恋爱,而我曾有幸目睹过。

但随着剧情的深入,我发现自己并不将其仅仅视为一部同性题材的电影。相反,我从中看到了自己理想爱情的雏形——那是一种畸形却又源于生物本能的喜欢。尽管我总觉得自己如今已没有什么做作的“择偶标准”,可我却固执地不愿去学习如何恋爱。或许是因为我觉得现在的爱情太过俗气,我渴望拥有一个美好的故事,而好的故事总该有个精彩的开头吧?我希望我们能自然地相遇、相识,而非无趣地按部就班。

我很容易代入何宝荣这个角色,总希望有一个人能够接纳并深爱着我的一切,包括我的低劣、恶毒、扭曲的面容,以及我不经意间流露出的市侩与刻薄。我期望他能看见我、接受我、迷恋我的不足,并永远在原地等待我,即便这几乎是不可能的。同时,我也能轻易地代入梁朝伟的角色,甚至可以说,我自己也有过类似的经历——对一个独特且危险的个体发了疯似的着迷,即使自己痛得满身鲜血、无法呼吸、低入尘埃。但他的存在让世界变得毫无意义。然而,这样也有好处,这是清醒的自由意志的沉沦,因为我深知这是有毒的,我的结局是离开,而对方却被我或有意或无意地蒙在鼓里。我并不期待何宝荣放声哭泣的场景,只期望有一个瞬间他意识到错过我就足够了。

其实,我坚定地认为,如果将三个主角中的任意一个或几个换成异性恋女性或男性,故事依然成立。那么,为何偏偏是同性呢?或许是因为同性的爱没有男女之爱的条条框框,也没有那些烂俗的“经典蓝本”。这或许就是它动人的原因所在。

我还特别喜欢电影画面对于色彩的处理。明明是美好的回忆,却以黑白呈现;而在经历有毒的关系时,我们内心是清楚的。不知道是不是故意为之,梁朝伟和张国荣爱情萌发时总是待在室内或夜晚,而当他和张震在一起时却能在阳光下踢足球。也许只有经历过对比,我们才能更清晰地分辨出不同的情感状态吧。

王家卫的电影里,爱情从来都不是一成不变的。一个人总会爱上不止一个人。我喜欢这种“定律”,讨厌夸大爱情的“忠贞”。毕竟人都是复杂的个体,不可能一辈子只钟情于一人。成年人的世界充满了虚假和蝇营狗苟,因此在面对感情时,我总期望能更加逼近绝对的诚实,无论对象是谁。