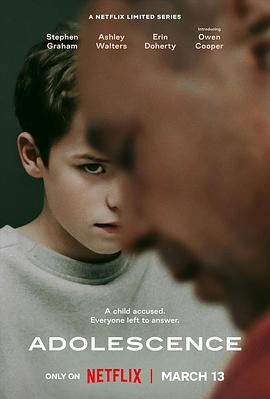

在影视的众多炫技镜头中,一镜到底无疑是备受瞩目的存在。它将角色的对话、案件的推进以及场景的切换巧妙地串联在一个镜头之中,仿佛搭建起一个独特的框架,将人物、时间与事件紧密地凝聚在一起。在这样的镜头下,无论是那些细微的细节,还是角色丰富多变的情绪、瞬间的反应,都被放大并得以精心提炼,为观众呈现出一种别样的视觉与情感体验。真心希望未来能有更多这样技术服务于故事的优秀影片涌现出来。

当有罪之时,又怎会保持冷静呢?可若是涉事者是少年,情况似乎就有所不同了。想象一下,当被询问是否犯下杀人大罪时,一般人恐怕很难做到停顿片刻、冷静思索后给出“No”的回答,但对于少年而言,却存在着这样的可能。

在第一集里,家长陪同孩子接受警察审问的场景令人印象深刻。这一过程中,家长意外了解到孩子许多平日里不为人知的事情,而孩子也因为自己的事情被亲密的人知晓而显得不知所措。尤其是按指纹那一段,时间仿佛变得无比漫长,让人感受到一种无形的压力。

到了第二集,情节的发展更是充满了戏剧性。“你为什么要打他,你为什么要杀她”,面对这样的质问,有人回应“我不知道,那不是我”。这种心理层面的剥离,就像做错事后试图与自身行为划清界限一般,让人不禁对人性的复杂有了更深的思考。

孩子们在这一系列事件中,似乎只专注于一件事——寻找那份属于自己的自信。他们在成长的道路上不断探索、挣扎,试图证明自己的价值。

第三集中,七个月后的变化十分明显。当和心理辅导员在一起时,面相似乎都发生了改变,或许这种变化一直潜藏在他们的内心。他们所表达的话语往往带有下半身思考的倾向,甚至在说出之后都未曾意识到。这种所谓的“男子气概”,伴随着主权的不断切换,使得问题的现状陷入了更为深渊的恐惧思考之中。

每一次的心理治疗,对于心理师来说,都像是一次内心的崩溃。他们要面对患者内心的种种问题,努力去引导、去治愈,这无疑是一项巨大而艰难的挑战。

第四集中,母亲与父亲的对话发人深省。母亲说:“我只是想做个更好的父亲,而不是像自己父亲那样只是一味地鞭打,现在我做到了,可是孩子却那样了。”就如同“生出善良的人一样生出罪犯”,这何尝不是许多家庭的缩影呢?又有多少现在的年轻人会有这样的想法呢?然而未来充满不确定性,我们没有能力全方位地守护孩子的成长,也许只能就此接受现实吧。

漫长的季节终将过去,生活还得继续下去。让我们带着这份感悟,重新审视生活,期待未来会更好。