一、视觉之殇:一场被黑暗吞噬的观影体验

在传统动作片中,暴力美学常常是刺激观众肾上腺素的关键元素。然而,这部影片却将其推向了极端,堪称「生理性暴力」的集大成者。导演对烟雾效果的运用近乎偏执,无论是街头巷尾还是密闭空间,每一帧画面都似乎被烟雾所吞噬,再加上极低照度的摄影手法,使得整个画面呈现出一种「融化的视觉沥青」的效果:角色轮廓与背景融为一体,动作轨迹模糊不清,甚至连常规的景深对焦也变得模糊不清。这种视觉效果让人感到窒息,仿佛置身于一个没有光明的世界。

二、镜头之乱:手持镜头的失控与剪辑逻辑的崩溃

手持镜头原本是为了营造临场感而设计的,但在这部影片中,它的运用却变成了一场灾难。长达十分钟的打斗戏被切割成无数中近景碎镜,无节奏变换的晃动频率搭配始终游离的焦点,成功地将拳脚交锋演绎成了一场视觉噪音。这种运镜方式让人感到眩晕,甚至有一种想要呕吐的感觉。更令人惊讶的是,导演似乎对斯坦尼康和滑轨等基础设备怀有敌意,所有动作设计都沦为了手持DV乱舞的牺牲品。这种镜头运用不仅缺乏《谍影重重》的精密调度,也失去了《突袭》的暴力韵律,让观众在混乱中不知所措。

三、叙事之困:逻辑链条的全面崩塌

当连姆·尼森系列已经将「营救公式」榨干至极限时,这部影片却以「反类型」的姿态刷新了下限。主角的每个决策都像是量子跃迁的随机产物,毫无逻辑可言。从「买毒品见迪米」的魔幻因果关系,到「皮卡藏树后」的战术行为艺术,剧本仿佛是由AI抓取烂片数据库后自动生成的。这种「导演即兴创作工作坊」式的叙事方式让观众在「为何如此?」的灵魂拷问中逐渐丧失了对电影语言的基本信任。

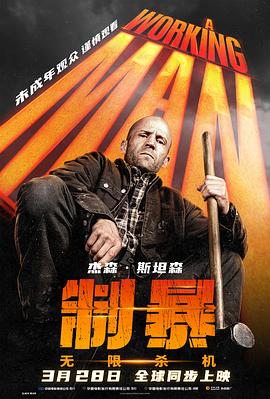

四、动作之殇:杰森·斯坦森招牌动作的粉碎性骨折

我们之所以容忍套路化剧情的存在,很大程度上是因为杰森·斯坦森那标志性的暴烈美学。然而在这部影片中,他的打斗设计却让人大跌眼镜。斯坦森的拳头在虚焦与晃动中变成了橡皮泥般的虚影,无关节锁技的精准爆破、无空间调度的暴力美学以及缺乏基础的动作连贯性都让这部影片成为了一部彻头彻尾的失败之作。当斯坦森的招牌动作被粉碎性骨折时,影片也失去了其存在的意义。