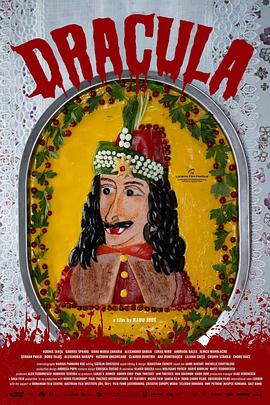

(本文首发于陀螺电影)

“每当我提及自己的祖国,人们总是激动地回应‘你来自德古拉的故乡',而我们只能报以苦笑。实际上,在共产主义体制瓦解前的罗马尼亚,压根没人知晓德古拉的存在。”导演拉杜·裘德谈及创作这部《德古拉》的初衷时这般感慨。

回溯至1922年德国表现主义经典之作《诺斯费拉图》,形形色色的“德古拉”题材作品便如雨后春笋般涌现;历经百年变迁,德古拉形象借助好莱坞构建的文化霸权与话语体系不断重生:正因如此,罗马尼亚被粗暴地贴上了“德古拉之国”的固化标签。“不过罗马尼亚政府顺势而为,大力推行旅游扶持政策,打造德古拉主题乐园,开发历史原型弗拉德三世的故居遗址……”拉杜补充道,“如今随着极右翼思潮抬头,德古拉竟沦为该群体的精神符号。”

在本片中,拉杜对“德古拉”进行了多维度解构。影片以电影创作者的内心独白与虚构生成式AI的对话构建元叙事框架,其核心故事围绕“猎巫”展开——参与德古拉特色旅游项目的演员挣扎于雇主压榨与游客围剿的双重困境,其间穿插十余个基于不同提示词输入生成式AI产出的短篇故事。这些短篇几乎覆盖德古拉设定的所有层面:从吸血永生的超自然特质、经典文学与影视形象演变,到暴戾专制的历史原型弗拉德三世;从标志性尖牙造型、宗教与集体幻觉的共生关系,再到科技资本巨头操控下的吸血丧尸亚文化……另有两则看似无关德古拉的“爱情寓言”,一则暗喻罗马尼亚“工农联盟”解体后的政体动荡,另一则将农业收成异化为性隐喻的极端叙事。

结合前期宣传标语“Make Dracula great again”及“属于罗马尼亚自己的《德古拉》”,不难看出拉杜试图聚焦的核心议题——全球极右翼势力扩张、群体身份建构机制,以及社交媒体平台如何借科技资本之力助推极端情绪与性暴力内容的泛滥。然而这些命题置于当下语境已显陈旧,即便依托罗马尼亚的特殊文化场域也难有突破:影片虽反复勾连历史传说与社会现实的因果链条,却因缺乏中间论证与过程推演而显得论证单薄。更遗憾的是,相较于前作中极具思辨张力的档案影像拼贴手法,此次拉杜近乎彻底转向AI生成画面,使作品陷入碎片化、抽象化且充斥着劣质信息的视觉泥沼。

若撇开片尾演职员表中用红色标注的“Fuck Dracula”这类空洞口号式表达,将其与导演上一部作品《二〇二五年的欧陆》(该片今年入围柏林电影节主竞赛单元并斩获最佳剧本奖,拍摄期间曾借用《德古拉》部分演员班底完成)进行对照,会发现两者共享“猎巫”主线与突然转向严肃现实的收尾设计。这种双线并行的结构虽在反极右立场上略有深化,但仍停留在基础反思层面:全盘否定极端现象是否会催生反向仇恨?批判极右翼意识形态时如何避免污名化特定群体?受限于篇幅,这些追问尚未形成系统化的解答。

展望未来创作方向,本片对AI技术的运用尚处浅层探索阶段。一方面,拉杜尝试用AI影像替代高难度实拍场景(如车祸特技、丧尸群戏),或在标榜实拍的片段中刻意强化AI质感(通过平面化布景、纸板替身等手段),以此测试虚实融合降低制作成本的可能性,但实际效果仅停留在初级实验水平;另一方面,他未能深入挖掘AI影像背后令人不安的创作根源——那些被极端情绪与色情暴力污染的网络数据库。本应成为主题锐度的加分项,即AI创作所承载的“无意识集体意识”,却因过度依赖指令化生产流程而丧失批判锋芒。当AI生成沦为精心设计的任务执行,其抽象美学反而消解了自身的意义价值。