在电影的世界里,摄影机的镜头聚焦本就是一场凝视,这是一种无可避免的行为。不过,作为一项技术手段的摄影机,人们更希望它能成为一个非性化的旁观者。也就是说,它只是纯粹地进行凝视,而不是带有性别偏见的凝视。然而,这种期望或许正是要剥夺电影作为人类艺术表达方式中蕴含的欲望和情感。同时,这种期望也试图避免电影沦为一种监控录像。事实上,观众的期望本身就是一种模糊不清的欲望。

从某种程度上来说,这些模糊的欲望可能就是人文领域绕不开的,甚至是赖以生存的东西。

这部电影以人类学为引子,指出人类学的研究方法就是观察。也许这种观察最理想的形式就像一台非性化的摄影机,总是力求捕捉到最纯净的影像。同样,索伦蒂诺也曾使用过类似的手法,就像福楼拜想要写一本没有情节、只讲辞藻的书,如同字典一样(其实字典也蕴含着机构的官方解释,这背后是一个更大的国家机器的欲望)。

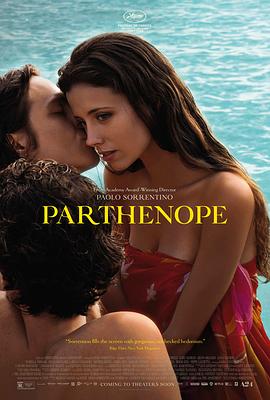

然而,这种理想的观察状态是不存在的。人作为观察的主体和客体,在所谓的观察过程中,总会陷入主体间性交错的复杂局面(比如陷阱、状态、现象等,这里选择愈发中性的词汇也很重要)。人很难突破观察背后的立场,就如同总会有人操作那台摄影机一样。因此,人与人之间即便没有直接联系,也早已处于一种行动者之网中,相互影响着彼此。但正因为预先存在一个立场,所以就像帕森诺佩(Parthenope)一样,无法与人建立起另一种理想的、完全的联系。当终极孤独被揭示之后,情况或许就是这样。

看完电影后,人们仍然希望,即便在误读和疏忽之中,也能够努力地相互靠近。试图用学术去解读情感,这或许是那些绝望之人才会做的事。