|

|

《松花江上》在线免费观看【1280P高清】百度云网盘资源下载

https://pan.baidu.com/s/kFTgQytgthUnAtplvYSWDD6

一曲悲歌,一面战旗,亿万心声,在这个信息高速流转的时代,凝聚成一场无声却震耳欲聋的历史回响。

9月3日,纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会庄严举行。当《松花江上》那熟悉而沉重的旋律响起,装备方队中“杨靖宇支队”的战旗在风中猎猎招展,无数人瞬间破防。吉林日报发布的一段独家短视频《九三阅兵场上 来自吉林的战士听到,<松花江上>几度哽咽》迅速走红网络。视频中,作为装备方队唯一女教练员的王爽,在旋律响起的刹那眼眶泛红,声音微颤:“这歌一响,眼泪就止不住了。”这一幕,让屏幕前的亿万观众心头一紧,仿佛那音符不是从音响中流出,而是从历史深处缓缓升起。

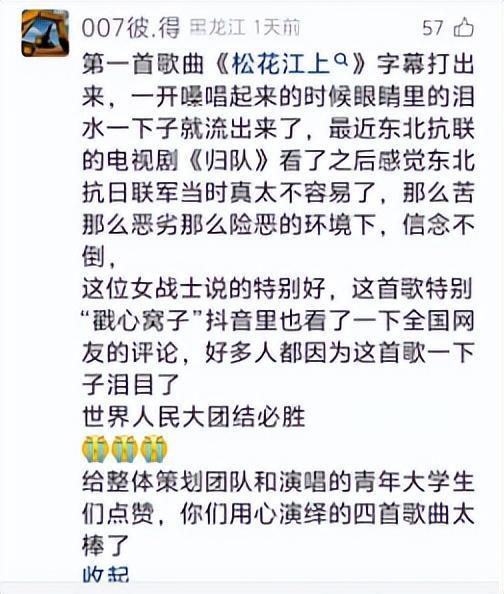

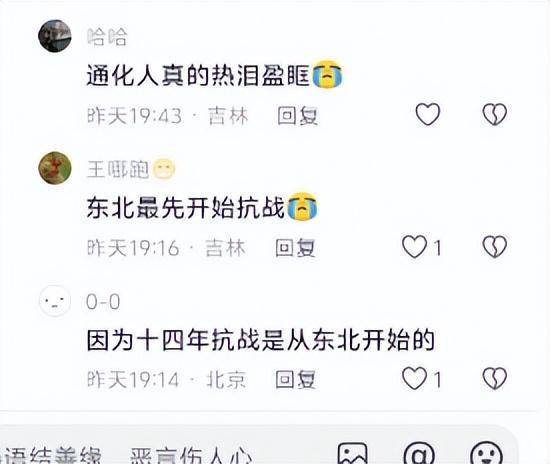

这不仅是一次视听的触动,更是一场全民参与的情感共振,一次没有围墙的历史课堂。《松花江上》诞生于1936年的动荡岁月,由张寒晖以血泪谱就,唱尽了东北百姓背井离乡的哀痛与不屈的抗争意志。它曾是抗战时期的“精神号角”,毛泽东曾言:“一首抗日歌曲抵得上两个师的兵力!”如今,这段旋律在短视频评论区掀起滔天巨浪。吉林、黑龙江、辽宁的网友纷纷“报到”,讲述家乡的抗战故事,追问历史细节,有人追忆赵尚志,有人提及赵一曼,有人说起抗联密营。没有老师,没有课本,但亿万网友在互动中自发完成了一次对民族记忆的集体重温。

这更是身份的唤醒,是散落全球的东北儿女一次无声的集结。当“我的家在东北松花江上”响起,IP地址遍布纽约、东京、悉尼的东北游子纷纷留言:“听到这句,我直接哭了。”“我是长春人,此刻在巴黎,心在松花江。”一条条评论,像一颗颗星火,点亮了全球地图上的东北坐标。他们骄傲的不只是故乡的地名,更是那片黑土地上燃烧过的抗争烈火,是杨靖宇将军宁死不降的铮铮铁骨,是无数无名英雄在冰天雪地中用生命守护的尊严。阅兵式上的这一安排,让东北不再只是地理概念,而是民族精神的象征高地。

网友的每一句“我来自哈尔滨”“我家在牡丹江”,都是一次对先烈的致敬,一次对和平的珍视。

这是一场跨越时空的集体缅怀,是中华民族共同情感的深度共鸣。《松花江上》早已超越地域,成为全体中国人血脉中的记忆符号。当千万条评论在短视频平台刷屏,当“抗联真难啊”“我们替你们看见了盛世”这样的留言被频频点赞,这首歌便不再是简单的音符组合,而是一座流动的纪念碑。它承载着十四年抗战的苦难与辉煌,提醒着后人:今日的安宁,是无数人在绝境中以血肉之躯换来的。

这是新媒体时代的精神传承,是爱国主义教育的一次成功破圈。曾经,这首歌靠口口相传点燃烽火;今天,它借短视频平台完成新一轮的情感传递。从阅兵式上军乐团的庄重演奏,到社交平台上的泪目刷屏,历史以最柔软的方式击中了现代人的心。有网友写道:“一代人扛起了几代人的山河,我们唯有铭记,方能前行。”

当千人军乐团奏响这首经典,他们奏响的不只是音符,更是一个民族从屈辱走向复兴的壮阔史诗。从方队整齐划一的步伐,到评论区此起彼伏的“破防”,《松花江上》作为暖场第一曲,用最深沉的方式,点燃了所有华夏儿女心中的火焰——那是对历史的敬畏,对英雄的礼赞,更是对未来的庄严承诺。

责编:秦楚越

编审:裴晶莹

监审:董杰