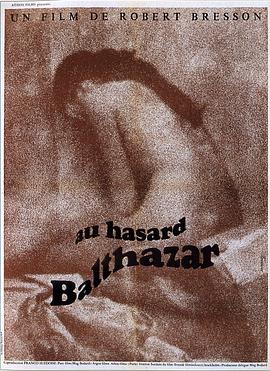

当我们在银幕上看到巴特萨这头驴子时,很难不被它那近乎无辜又充满象征意味的存在所吸引。影片以简洁而克制的镜头语言,将一头驴子的一生与人类命运紧密交织,既呈现出生活的平淡真实,也揭示了人性深处的复杂与矛盾。影片结构虽不似《扒手》般环环相扣,也缺乏《都灵之马》那种沉重凝练的气质,却以一种轻快精巧的方式展开叙事,使观众得以从一种动物的视角审视人类社会的种种荒诞与悲悯。

演员的选择和表演风格显然经过精心设计,每个角色都带着强烈的符号化倾向——他们不仅是人物,更是一种典型、一种抽象概念的具象体现。尤其是与布列松以往作品如《扒手》相比,本片中的表演显得更加简化甚至略显生硬刻板。这种表现方式究竟是刻意为之的艺术选择,还是某种不可言说的“物自体”式存在?正如拉扎罗那样,难以捉摸却又意味深长。

从视听语言的角度来看,这部电影展现出了一种近乎洁癖般的干净利落:转场简练、正反打频繁、几乎不用全景或远景镜头。这种高度控制的画面布局不仅引导性强,而且严格控制信息量,仿佛导演有意让观众只能看到冰山一角。然而正是那些被省略和隐藏的部分构成了影片真正的核心——那些没有直接交代、甚至有意略过的起承转合,反而成为观众思考的起点。

影片巧妙地通过一头驴子串联起多个看似独立实则彼此关联的故事片段。这些事件并非简单堆砌,而是像蒙太奇一样拼贴组合,最终形成一个完整的意义网络。布列松曾在访谈中提到,拍摄过程中最大的挑战在于如何将这些分散的事件自然而紧密地连接起来,避免沦为系列短剧或程式化设计。为此,他将玛丽的故事作为平行对照线,使得整部影片在结构上更具层次感。

驴子巴特萨无疑是全片的灵魂所在。它既是受害者也是见证者,承受着来自人类的无端恶意,同时也映射出每个人内心深处最真实的一面。热拉尔的形象几乎就是恶的化身,他接受帮助却不感恩,反而变本加厉地作恶,却始终未受惩罚;而阿诺德则代表了另一种极端——善良到窝囊的地步,默默承受一切直至死亡。两者对比鲜明,恰如驴子本身所具有的双重属性:一方面它是苦难的象征,另一方面又是精神性的载体。

布列松曾指出,驴子在西方宗教传统中具有特殊地位——它不仅是希腊式爱欲主义的化身,更是基督教神秘主义的重要符号。因此,在这部影片里,巴特萨不仅仅是一只动物,更像是沉默的圣徒或隐匿的上帝,静静地观察并记录着人间的一切罪恶与救赎。它的存在让我们不得不重新思考:究竟什么是道德?什么是正义?当命运如同失衡的天平般倾斜时,我们该如何面对自身的局限与无力?

值得一提的是安妮·维亚泽姆斯基在本片中的表现。作为莫里亚克的外孙女首次亮相银幕,她后来的人生轨迹同样引人关注:拒绝比自己年长三十余岁的布列松求婚后,次年便与戈达尔秘密结婚,之后又与利奥塔发展出深厚的精神伴侣关系。有趣的是,她与戈达尔的第一任妻子安娜无论是名字还是外貌都极为相似,以至于有人一度混淆两人身份。尽管起点相近,但她们后来的道路却截然不同,这或许也为影片增添了一层现实层面的隐喻色彩。

总体而言,这是一部值得反复品味的作品。它的思想深度、叙事技巧以及美学追求都在水准之上,虽然在某些方面可能稍显克制甚至过于理性,但这也正是其独特魅力所在。如果你愿意放下惯常的情感代入模式,转而以一种冷静旁观的态度去感受每一个细节,那么你会发现更多隐藏于表象之下的深刻寓意。