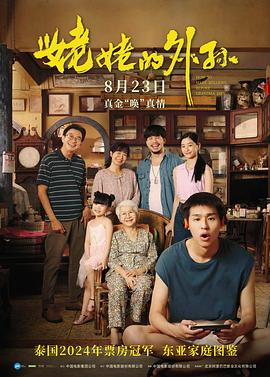

在当下的影视创作中,有一类影片聚焦于极为现实的社会困境——养老及老年人相关问题,其中《姥姥的外孙》便是颇具代表性的作品。这部影片巧妙地呈现出两种继承伦理之间的激烈碰撞:一方是基于传统伦理道德的继承观念,另一方则是强调责任与义务的责任制继承模式,而其核心实质归根结底仍是继承权的归属问题。回溯历史,古代中国的继承制度相对单一,多采用嫡长继承制,彼时并无如今这般复杂的争议。然而自五四运动以降,这种传统的继承制度逐渐被视作不合时宜,尽管在某些地区仍残留着顽固的痕迹,但在名义上已然废止。如此一来,究竟由谁来承接家族的财产与责任,便成了一个亟待解决的难题。

审视当今中国的养老现状,为何会陷入困境?根源在于独生子女政策的实施使得家庭结构发生了变化,实质上又回归到了类似嫡长子继承的模式。由于无需进行遗产分配,所谓的“遗产中的分配正义”便无从谈起。缺乏了这种分配机制,子女之间自然难以形成孝心的竞争氛围;没有了孝心的竞争,对老人应尽的责任与担当也随之淡化;当个体不再将赡养老人视为责无旁贷的义务时,社会层面普遍实现“老有所养”的目标便变得遥不可及。在此情形下,我们不得不依赖福利国家体系来兜底养老问题,而这也让整个社会在伦理与经济层面均处于一种失衡的逆差状态。

从当代视角来看,养老与孝道的实践形式似乎遵循着自由市场的逻辑——唯有通过自由竞争才能实现分配正义,进而达成共同繁荣。当然,此处并非秉持罗斯巴德式的极端立场,也绝非要全盘否定家庭伦理的价值。但若追问这种基于分配性的家庭责任关系是否理想?答案恐怕是否定的。步入二十一世纪,某些新儒家所倡导的理想化孝道虽充满热忱,却脱离现实。若要在这个时代复兴那种纯粹情感化、意识形态化且不掺杂现代经济逻辑的古典孝道体系,诸如长幼有序、亲亲尊尊等伦理规范,就必然需要重建整套儒家宇宙论秩序。正如费尔默所著《父权论》以及库朗热的《古代城邦》中所揭示的那样,古代的继承制度有着深厚的宇宙论根基,长子主持祭祀并掌控一切权力,由此衍生出公民与外邦人的严格界限。这意味着,仅仅提倡孝老爱亲远远不够,它背后支撑的是一套具有强制性的社会规范体系,甚至可能演变为对不孝行为的严厉惩罚。难道我们要回归到三叩九拜、三从四德的时代,让妇女缠足、男人留辫子吗?显然不可行。

回到影片本身,其精妙之处在于深刻剖析了东亚社会在两种继承伦理夹缝中的艰难处境。例如,当继承权最终落在舅舅手中时,这一安排并非简单意义上的“给予应得者”,而是基于特定伦理关系的政治理性考量,用当下流行的说法即“作为公平的正义”。具体而言,无论子女平日对老人的照顾程度如何,往往是谁的生活境遇最窘迫,谁就会成为遗产的继承人。这种现象在现实中并不鲜见,从中不难看出阶级视角的影响——前一代积累的家产实则扮演着子代间再分配公共基金的角色,而伦理因素在其中起到了决定性的作用。

更值得玩味的是结尾的处理:最终遗产还是流向了孙子辈。这一安排堪称诗意正义,既体现了继承伦理的深层内涵——双方都心知肚明彼此的动机(我照顾你是为你的遗产,你也清楚这一点),却能保持默契,不将这份算计宣之于口。这种“看破不说破”的处事方式,正是东亚文化中一种独特的力量与积淀。究竟是什么让我们默认并坚守这样的规则?这无疑是整个东亚文化需要深入探究的课题。

谈及分配原则,按劳分配作为典型的资产阶级法权概念,在东亚和中国语境下呈现出特殊的复杂性。我们身处古今交汇的过渡地带,既未像某些近东国家那样走向极端,又无法像现代西方那样彻底割裂亲情伦理。这种中间状态带来的矛盾与挣扎,构成了独特的文化景观。不过需要指出的是,西方的现代观念同样植根于圣经传统,带有中近东文化的血脉印记。

补充几点观察:首先,该片名的选择隐约透露出北方文化中心主义的霸权色彩;其次,若论及继承人题材的电影佳作,冈本喜八的作品堪称典范;再者,泰国电影常展现出强烈的政治科学倾向,善于将那些难以职业化的事务纳入工作框架,并借此批判现代性的荒诞之处。除本片与《天才抢手》外,此类风格的优秀作品实属凤毛麟角。