当我们回望保罗·托马斯·安德森(PTA)的创作轨迹,总能在其作品中捕捉到某种独特的情感张力与叙事智慧。以《魅影缝匠》为例,影片结尾处角色情感在爱恨两极间的剧烈震荡与瞬息反转,恰似一场精妙的情感辩证法实验——前一刻还沉浸于炽烈的爱意,转瞬便坠入刻骨的仇恨,旋即又回归极致的依恋。这种游走于极端情绪间的摇摆,不禁引发观众对“情感本质”的叩问:它究竟是权力博弈下的脆弱建构,还是在依赖关系中不断自我否定的动态过程?PTA从不沉迷于抽象的概念推演,而是始终依托电影语言将抽象命题具象化,让思想的火花在镜头运动与光影交错间迸发。

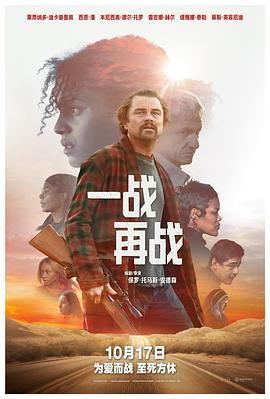

追溯其创作渊源,罗伯特·奥特曼的艺术遗产堪称重要启蒙。PTA深谙如何通过重叠对话与复杂调度构建群像叙事,使每个短暂现身的角色都能在有限篇幅内迅速立住形象。《一战再战》中“丛林浦西”场景便是典范:即便只是惊鸿一瞥的人物,也能借助富有戏剧性的台词与姿态被精准塑造;而Deandra、Mae West等核心角色更因这种手法获得鲜明的记忆点。这种对空间生态的敏锐感知,本质上是以时代为画布,用镜头勾勒出社会肌理的微观图谱。

相较于托马斯·品钦原著《葡萄园》,电影版对母亲Perfidia Beverly Hills(对应书中Frenesi Gates)及女儿Willa(对应Prairie Wheeler)的戏份做了大幅精简。但在有限篇幅里,Steven J. Lockjaw上校与Perfidia的情感纠葛仍被PTA演绎得极具张力。从挟持时的挑衅眼神到行动中的暴力突破,再到酒店场景里欲望的喷薄而出,这段浓缩版的关系演进俨然是《魅影缝匠》中Reynolds Woodcock与Alma情感模式的变奏曲——同样令人信服,却以更迅猛的节奏完成情感过山车的全程体验。

PTA似乎拥有将角色状态推向极致的魔法:他总能迅速将人物塑造成类型化符号,使其成为某种确定性的载体;而紧接着又会通过光影调度与空间重构,让这些刚建立起来的“确定性”瞬间瓦解,重新陷入模糊与未知的境地。这种“确立-消解”的辩证节奏在酒店场景中展现得淋漓尽致:起初仅以枪械特写开场,当Perfidia持枪走向坐在床上的Lockjaw上校时,昏暗光线下两个黑影轮廓难辨,观众尚未来得及回味前一场戏中她的泪水所承载的情绪,注意力便完全被当下即将发生的冲突所吸引。正是这种对叙事节奏的精准把控,彰显了PTA作为导演对文本的绝对掌控力,也迫使观众直面电影中永恒的情感谜题。

品钦的小说常以非线性时空结构开篇,这与PTA擅长的群像叙事、支线交织手法不谋而合。观看《一战再战》时,人们首先联想到的是《木兰花》,其次是Greenwood参与配乐的其他PTA作品。这些影片共同散发着持续涌动的能量,正如片名“One Battle After Another”所暗示的那样——战斗永无止境。品钦笔下那个充满诗意的开头:“1984年夏天的一个早晨,阳光透过倚墙伸入窗内的无花果枝,洒在索伊德·威勒身上,一群蓝松鸦在屋顶上顿足舞蹈,搅得索伊德从迷梦中悠悠醒来。时间已晚过平日了。”看似描绘着脆弱的宁静,实则暗藏多重感官隐喻;而莱昂纳多·迪卡普里奥饰演的Bob甫一登场便投身战斗,这种反差恰恰构成了PTA独特的美学魅力。例如Perfidia在桥上的行走镜头:正面拍摄展现她俯视下方的表情,背面镜头交代左侧桥下聚集的人群,侧面远景下摇揭示即将爆发战斗的移民拘留所,再摇回原处时她已折返行程。这种空间调度既预示了危机来临,又巧妙转移了观众注意力,直至夜晚真正的战斗打响。

不同于原著的时间跳跃叙事,《一战再战》呈现出清晰的线性脉络:从六十年代激进左派革命到二十一世纪新法西斯主义暗潮。作为PTA首部聚焦当代题材的作品,政治议题并未成为叙事重心,而是化作前后呼应的戏剧性元素存在。Willa's Guitar的琴声贯穿重要节点——从确认怀胎到Bob与丈母娘对话,再到生下Willa后Bob的形象转变及Perfidia重燃革命热情,时间在琴声中悄然推进。当Willa被捕、Lockjaw上校将其劫至教堂进行身份确认前,开篇革命场景的音乐主题再度响起,此时袭击与被袭击双方的立场已然互换,形成巧妙的镜像结构。

在美学路径上,PTA展现出与导师奥特曼截然不同的选择。《堪萨斯情仇》中粘合剂般的爵士乐将大萧条时期离散的命运编织成紧密叙事网络,绑架案、政治博弈等碎片通过即兴旋律串联成时代整体想象;而PTA则采取更为决绝的策略——配乐完全脱离叙事空间,始终作为画外元素存在。声音不再是故事世界的组成部分,而是纯粹服务于电影技法的装置。这种选择暴露了师徒间的美学差异:PTA拒绝在紧凑剧情间插入表演性段落调节节奏,而是让战斗以近乎窒息的密度持续爆发,营造出毫不妥协的强度。这正是其作者性的体现——他将电影本质还原为跌宕起伏的生存博弈。

就像蜿蜒曲折的山路,《一战再战》中最不复杂却最纯粹的追车戏堪称经典案例。在类型片语法几近枯竭的当下,PTA敢于将这段置于高潮位置,再次印证了电影艺术的伟大。原始的视线冲击被极限速度重新定义:视线时而向上攀升,时而向下俯冲,时而受公路遮挡,时而借后视镜延展,时而豁然开朗……观众仿佛置身眩晕的感官漩涡。与此同时,《木兰花》式的多线叙事趣味以更残酷的“缺席”策略延续——莱昂纳多饰演的Bob始终处于迟到状态,观众期待的英雄归来故事始终未能实现。PTA通过剪辑将“正在进行”的追杀与“已完成”的前事件并置,强化时态混合带来的张力;与之呼应的是Greenwood创作的变奏配乐,作为连续性要素缝合了两个时空,使快速推进的叙述与慢速延展的悬念保持同等强度,形成紧张冲突与宿命感的辩证统一。

电影的类型化手法在PTA手中焕发出新意:原作中荒唐的婚礼变为学生派对,浸透东方思想与资本逻辑的“忍者姐妹之家”简化为拮据的修道院。许多形象被平面化处理,政治议题也被简化提及。正是这种对类型语法的遵循,反而为反类型创作开辟了空间。每次Bob的抵达都标志着事件的终结与场景的句读,这让人联想到另一部改编自品钦小说的《性本恶》——华金·菲尼克斯饰演的Larry同样承担着打破类型常规的任务。他们在时间迷宫中追寻偶然与荒诞的命运,却在关键时刻与真相擦肩而过。这或许正是PTA电影的永恒命题:在一个意义消散的世界里,所有追寻都注定是一场与真相和解脱的错位游戏,而电影发生的时间,恰成为测量这种距离的最精确尺度。