在影视创作的浩渺星河中,总有一些角色如同被命运之手精心雕琢的璞玉,既承载着观众炽热的目光,又深陷舆论的漩涡之中。起初,我心底藏着一个轻易不敢在网络上言说的名字,他宛如置身于风暴之眼,人们一边用最刻薄的话语对他肆意诋毁,一边又难以抗拒地被他吸引,目光紧紧追随,最终却在舆论的烈火中将他吞噬。而在这场漫长且激烈的精神灼烧里,两个鲜明的形象逐渐浮现于我的眼前。

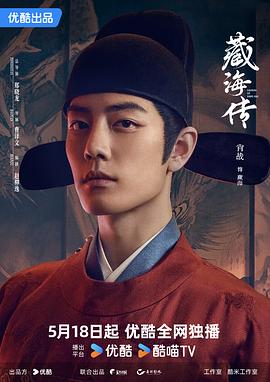

肖战塑造的角色是如此令人印象深刻。

他所演绎的藏海亦是这般独特而深邃。

大众似乎总是对那些快意恩仇、侠义纵横的江湖故事情有独钟,仿佛在那刀光剑影之间,正义必将如破晓之光穿透黑暗,罪恶也终将受到应有的惩罚。

剧中的稚奴本有机会成为一个纯粹的复仇工具,在观众热烈的喝彩声中手刃仇敌,完成大仇得报的使命。然而,肖战却赋予了这个角色更为复杂的灵魂。当稚奴身处火场,仰视平津侯的那一刻,他的眼眸中流露出的是真切的担忧;可转瞬之间,那股不可遏制的寒意又瞬间涌上心头。到了终局设计赵秉文时,从俯视的视角下传出的那最后一声“恩公”,更是将人性的褶皱与立体展现得淋漓尽致。这种矛盾冲突,无疑是对人性最为真诚的礼赞。

爱与恨并非简单的对立关系,真正的对立在于爱和不爱之间。很多时候,人性中的诸多情感相互交织、纠缠不休,彼此倾轧。

肖战精准地演出了这种“不彻底”的状态。正因如此,藏海这个角色仿佛被注入了鲜活的生命,真正地“活”了起来。他不再是一个简单的复仇符号,而是一个被命运无情碾碎后又被迫重新拼凑组合的人。

稚奴心中的仇恨,是从至亲流淌的鲜血中孕育而生的。他在残酷的现实中学会了算计、狠厉,懂得步步为营去搅弄风云,也将自己内心原本的柔软深深藏匿起来,直至最后,连流泪都变成了一种奢侈。

可即便如此,权力的机器依旧不知疲倦地运转着。新的平津侯会不断崛起,新的狗剩也会接连死去。那些怀着满腔热血、慷慨赴死的少年们,在宏大的历史叙事面前,不过是史书上寥寥几笔、轻描淡写的记载罢了。

天地无情,视众生如刍狗般渺小而脆弱。

而藏海,不过是这无数祭品中的一个,不过他终于学会了发出自己的嘶吼。

但这部剧最为珍贵之处,恰恰在于它没有让故事停留在绝望的深渊。

复仇的底色本是悲沉黯淡的,然而被倾注了爱的童年却让稚奴心中充满了善良与真情。他也会害怕、无助,会忍不住流泪,也会因为实战经验的不足而轻易被骗。正是这些真实的情感,反衬出复仇对一个人灵魂的残忍改造。

命运给了藏海一盏明灯——香暗荼。他们的相遇并非在浪漫的花前月下,而是在中元夜这个属于孤魂野鬼的特殊节日里。

仇恨恰似一把双刃剑,一面锋利地切割着仇人的咽喉,另一面也在无情地割裂着复仇者自己的灵魂。

香暗荼并非是为了拯救他而来,她只是让他恍然惊觉,在这世间除了无尽的恨意之外,还有别的生存方式。倘若一个人只能依靠燃烧恨意来维持生命,那这样的一生该是多么苦涩啊。

当香暗荼流泪时,她的心中想着的是“造一千座一万座枕楼,给他人容身之所”。这绝非是高高在上的施舍之举,而是她在历经流离之苦后做出的深刻选择。而藏海在漫长的复仇之路上,几乎已经遗忘了自己曾经也拥有过这样的温度。

莎士比亚以死亡为哈姆雷特的痛苦画上句号,契诃夫用幻灭给三姐妹的故事写下终点,而《藏海传》则给出了更具东方韵味的答案——稚奴的结局是“活着”。

他不是那种欢天喜地、无忧无虑地活着,也不是毫无阴影、一片坦途地活着。他是带着尚未愈合的伤疤,带着那些深夜悄然造访的旧梦,带着未冷的恨意与未熄的温柔,坚定地继续前行。