偶然间于豆瓣瞥见一则饶有趣味的影评,瞬间勾起了深入探究的欲望。

有人将其形容为“极为美丽的恋物癖电影”。

置身于当下简中论坛的话语环境中,这类散发着浓烈“父权制”气息的作品,按常理似乎难以获得青睐。然而,若从精神分析层面的恋物癖角度进行解读,《F1》却堪称父权制商业电影领域的巅峰之作。

谈及恋物癖或拜物教(fetishism),必然绕不开弗洛伊德、马克思与拉康这三位学术巨擘。在精神分析的理论框架下,罹患恋物癖的人群以男性居多。

依据弗洛伊德的观点,恋物癖常与联想机制紧密相连。虽表述略显直白粗俗,但举例说明或许更易理解:诸如带有毛发、质地柔软且散发温热感的物品……其根源可追溯至孩童对母亲实施阉割行为的恐惧心理,进而需要寻觅一个特定对象作为象征性的替代物。弗洛伊德的这一思路,显然借鉴了对原始宗教中物神崇拜现象的分析。从马克思的视角出发,拜物教意味着在私有制的社会结构里,人与人之间的关系被异化为物与物之间的冰冷关系。而拉康则指出,阴茎与阳具/菲勒斯(phallus)的概念出现了断裂,恋物癖存在于符号秩序之中,无疑是对弗洛伊德“象征性替代”理论的延续与发展。单就“恋”字而言,存在两种不同的解读路径:其一,“恋”可视为肯定态度,代表着对菲勒斯符号的认同;其二,“恋”亦可诠释为俄狄浦斯情结,即对母亲 - 他者遭受父亲 - 他者阉割这一情境的想象性补偿。

当我们将目光转向马克思的政治经济学批判理论时,会发现其中存在着一种高度契合的对应关系。这一关系在西方马克思主义以及由此衍生出的女性主义思潮中表现得尤为突出:私有制与父权制相互交织、互为表里。借用拉康的术语来说,在商品占据主导地位的资本主义社会中,宛如有一个无形的“父亲 - 他者”高悬于社会生产之上。相较于原始社会的长老权威和封建社会的君主统治,这位“父亲 - 他者”的位置是通过复杂的社会关系网络相对确定的。

霍克海默和阿多诺在其影响深远的文化工业批判著作中提出,资本主义社会的崭新特征体现为文化的全面商品化。在此背景下——

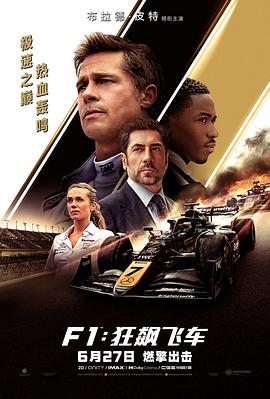

我们的焦点影片《F1》闪亮登场。它伴随着赛车引擎的澎湃轰鸣与摇滚乐的激昂节奏,气势磅礴地宣告着资本主义电影业这位“父亲 - 他者”推出了最新、最具冲击力的作品,该片精准地捕捉并利用了男性观众的恋物癖情结。恰似二战时期美军单兵作战口粮包般,将所有能够想象的男性刻板印象以近乎暴力的方式强行塞入电影之中,从而掀起了一场符号的狂欢盛宴。男性观众之所以会为之热血沸腾、兴奋不已,原因在于这个时代的文化工业已然强制性地将每个人都塑造成了恋物癖患者。当他们坐在电影院观影时,内心不禁涌起一阵狂喊:“这简直就是我!”

“这简直就是我!”

原始的快乐如同挣脱束缚的溪流,缓缓从实在界的黏稠泥沼中渗出,一滴一滴地融入符号界的广阔天地,最终汇聚于名为电影院的特殊场域。男性观众所体验到的情感远比简单的“向往”更为强烈复杂,他们仿佛历经了失去与寻回的过程,仿佛曾经遗失过某些珍贵之物,如今又即将重新拥有;又仿佛……只是他们误以为自己曾经拥有过,实则从未真正拥有过的某种难以言喻的情感,这种情感以热血沸腾的形式凝聚在赛车的速度与激情、摇滚乐的自由奔放之中。

从精神分析的视角审视,《F1》展现出一种似曾相识的感觉,原乐以恋物癖的独特形态呈现自身。影片中,开车场景必定搭配动感十足的摇滚乐,镜头运用追求凌乱之美,留白之处则营造出绝对安静的氛围,仅余人声回荡其间。各种符号如四溅的火花般充斥屏幕,令人目不暇接。这无疑是一部典型的恋物癖电影,此处并无贬义之意,而是对其本质特征的客观描述。它正是资本主义文化工业凭借炉火纯青的制作技艺,明确指向目标受众群体,所打造出的极致商业电影。在解构主义盛行的后现代语境下,它依然彰显着“父亲 - 他者”的强大影响力与支配地位。

《F1》深谙自身作为恋物癖患者“兴奋剂”的角色定位,因此刻意简化了观众所需的专业知识门槛,仅需他们掌握几个关键词汇的内涵即可:帅、挫折、成功、爽。

颇具讽刺意味的是,在实际的市场反馈中,精神分析的预期完全落空。该片在豆瓣平台斩获高达8.7分的优异成绩,极有可能跻身年度最佳商业片之列。尤为值得关注的是,女性观众群体虽然占比不高,但也毫不吝啬地给予了高度评价与认可。这一现象充分证明:对“帅”的追求与欣赏,乃是全人类共通的审美倾向。

[高效写作深入研读,更专业的AI论文助手→](https://xinghuo.xfyun.cn/desk?initPage=spark_paper)