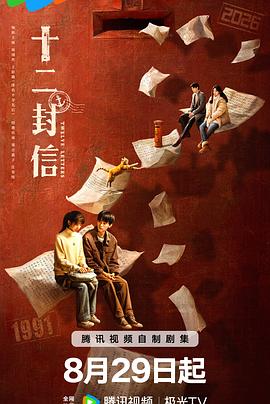

在影视佳作《十二封信》中,故事的精彩内核集中展现于后半程。第八集里男女主长达35年的遗憾仿若序曲,仅为高潮蓄势,而最后四集才是整部剧集叙事与情感的磅礴绽放,将观众带入一场跨越时空的心灵震撼之旅。

部分观众曾疑惑该剧对1991年两次故事未作清晰标注,致使情节呈现杂糅之感。实则不然,除邮筒相关片段外,两条时间线的主线内容高度重合——沈晓军遭遇绑架、男主三人陷入精心策划的局中、女主于火场英勇救人、男主揭开女主父亲真实面目等关键情节如出一辙。自第十集2026年耗子的回忆切入,至第十一集1991年男主寻回被暴雨冲走的邮筒,整个绑架案的前因后果在新旧两段1991年故事中完全复刻,故而采用同一段剧情进行演绎,这种巧妙编排既避免了重复拖沓,又强化了命运轮回的主题。

当沈程回信告诫叶海棠远离唐亦寻时,他仅知晓唐因杀人入狱的事实,却未曾料到1991年实则暗藏双重变故。即便收到信件的男女主也误以为自己已通过干预绑架案改写历史,然而真相残酷——他们并未真正改变任何既定轨迹。这正是本剧区别于传统时空穿梭题材的独特之处:在解谜过往的过程中,男女主所行之路近乎原样复刻,仿佛被无形之力牵引着重复旧日抉择。

那么,两条1991年时间线究竟在何处分道扬镳?答案锁定在11月30日深夜。

因提前获知信件预警,男主预感到即将到来的恶战,遂安排沈晓军报警求助。搏斗之际,他牢记信中“别杀人”的叮嘱,这一细微却关键的改变成为扭转命运的唯一节点。纵观整个1991年的主线剧情,唯有此处因邮筒信件的及时介入而产生历史偏差。剧集对这段学生时代的刻画,既弥漫着困于生活泥沼的窒息感,又在命运转折处透出一线曙光,形成强烈的情感张力。

邮筒信件还悄然重塑了哪些细节?

它如同隐形之手,调整着角色间的互动脉络。这些看似琐碎的改变虽未在重大事件中显山露水,却如涓滴细流般浸润着人物性格的发展轨迹。例如女主收到的第一封来信,竟是老年唐亦寻于2026年撰写的情书。从初时的愤懑质疑到逐渐品出字里行间的真挚情感,再到男主识破这是未来自己的手笔,这封跨越时空的信笺为青春期的爱恋蒙上神秘色彩。年少轻狂的优势在于敢爱敢恨,弊端却是冲动莽撞。无论是出于逆天改命的倔强,还是未雨绸缪的谨慎,这封信都促使他们以更审慎的态度对待感情。某种意义上,这份来自未来的“警示”恰似爱情保险锁,助力少年人走向成熟稳重。

为何唐亦寻选择假死遁世,甚至因一个孩子彻底退出叶海棠的生活?

根源在于深植内心的自卑与残酷现实的映照——耗子之父身为杀人犯的身份,令母子二人饱受歧视。同是从社会底层挣扎而出的他,自觉满身污秽配不上已步入正轨的她。若无穿越信件的介入,男女主第二次激烈冲突本该发生在麻将馆夺刀场景(首次则是上门讨债),他们的初遇始终与男主的小混混身份纠缠不清。但情书事件使女主误判男主品行,将双方注意力转向探寻邮筒之谜,客观上弱化了“小混混守护女学霸”的戏剧张力,也让男主的自卑情绪较前世有所缓解。而情书中流淌的错失之痛与孤寂情怀,反而激发了女主坚守爱情的决心。

男二寄来的信件则为这段感情增添了新的注脚。面对女主未来儿子的审视目光,男主不得不倾尽全力证明自己绝非拖累。

依我之见,倘若没有这些穿越时空的信件指引,男女主即便重走1991年的旧路,仍难逃相同结局。

阿寻与阿棠、耗子与珍珠、查哥与鑫姐,三对恋人皆在苦难中沉浮。人生至暗时刻莫过于困守泥泞之地,不见正义规则之光。他们的爆发既是自我放逐的悲壮,亦是以残存热量为可能成功者铺就前路。错不在人,而在梅湾镇这个病态的社会环境。幸赖穿越时空的邮筒与信件,如破晓之光穿透阴霾,为这片绝望之地带来希望的微芒。