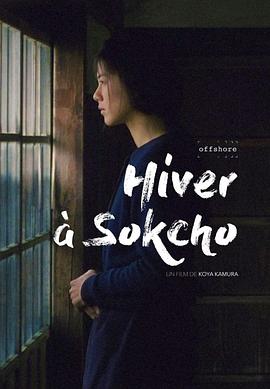

在韩国东北部,有一座名为束草的城市,它毗邻北朝鲜边境。若从首尔驱车前往,大约需耗时三个多小时。此地坐拥山峦、大海与温泉等自然胜景,景色宜人至极,然而到了冬季,却显得格外冷清,游客鲜少造访。

故事的主人公秀雅,就在束草的一家民宿里工作。某一天,一位法国画家悄然入住。在与这位画家日常相处的过程中,秀雅的内心悄然萌生出一种特殊的情感。这种情感颇为复杂,既夹杂着恋父情结般的朦胧期待,又蕴含着对母亲过往经历的隐秘探寻。原来,母亲曾是一段跨国爱情佳话的主角——她爱上了一位来到束草的法国男子,并有了身孕。可那位法国男人在不知情的情况下返回了祖国,而母亲也毅然决然地放弃了寻找他的机会,独自将女儿抚养成人。这段充满传奇色彩的故事里,有着短暂的热恋、漫长的思念、生命的传承以及深深的遗憾。也正是这些元素,促使秀雅在大学选择了韩国与法国文学作为专业方向。她刻苦钻研法语,精心研习法国菜肴的烹饪技巧。直到那位法国画家踏入她工作的民宿,一切似乎都变得不同寻常起来。她住在画家隔壁的房间,透过窗户纸偷偷观察他作画的模样,试图从他身上找寻爱情存在的合理依据,毕竟在她看来,爱情的合理性关乎着自身存在的合理性,而人类本就有着从根源上探寻自我价值意义的原始本能。

但很快,两件大事打破了她原有的自我投射幻想。法国画家逐渐察觉到其中潜藏的危险气息,于是选择刻意回避。他直白且尖锐地对秀雅说道:“拜托你,别把所有事情都混为一谈,在这里,我仅仅是一名旅人,一个匆匆过客,并非你所追寻的那个特定之人。”与此同时,大姨的到来揭开了母亲过往的真实面纱。事实上,当年的法国男人完全知晓母亲怀孕一事,但他拒绝承担起应有的责任,径直回到法国后便杳无音信。母亲曾在漫长岁月里苦苦寻觅他的踪迹,甚至动过聘请私家侦探的念头。只是随着时光流逝太久,她最终不得不放弃,转而与女儿相互依偎着生活。出于保护女儿免受伤害的心理,她始终未曾将这一残酷的真相透露给女儿。

这部影片所呈现的“成长主题”极为鲜明:欲望如烈火般炽热燃烧,却又在现实面前轰然破碎;伤害看似不可避免,而对现实的接纳则是每个人必经的成长之路。不过我尤为欣赏其独特的拍摄手法,整部电影完全以秀雅的视角展开叙事,营造出一种极具代入感的“第一人称叙事”氛围。她的暧昧特质源于自身身份的模糊性,这使得她对真实的定义有着更高的追求标准,进而导致她难以简单地融入韩国的主流社会,也无法认同既定的现实逻辑。例如,她拒绝整容、不做近视矫正手术,甚至连隐形眼镜都戴不习惯。这些行为让她与立志成为模特出道的男友之间产生了巨大的隔阂,同时也使她将法国视作一个更具精神内涵的理想国度。然而,当身世之谜被揭晓,画家也离去之后,她开始重新审视并思考真正意义上的“真实”——那便是作为一个孤独且自由个体的存在状态。这并非意味着她将情感投射对象进行了简单转移,也不是单纯地回归到对本国文化和现实环境的认同之中。

该电影改编自原著小说,其作者埃莉萨·秀雅·迪萨潘是一位出生于法国的法韩混血女作家,父亲是法国人,母亲则是韩国人。有趣的是,她的名字中恰好包含了“秀雅(shua)”这两个字。导演神村浩同样出生于法国,拥有法日双重国籍。他们二人皆十分年轻,推测应为八零后或九零后。我格外喜爱这种多元文化融合所带来的独特感受:法式的优雅浪漫、日式的细腻精致,再结合韩国的现实背景,彻底消解了传统东方主义理论所造成的割裂感,也让“全球化”这一概念显得不再那么过时。新一代艺术家们正全力以赴地展现一种经过深度融合的艺术形式,而我始终认为艺术必然要经历融合的过程。唯有通过融合,才能实现文化的传承与保留;唯有通过融合,才能促使人们站在超越民族国家的宏观视角去审视各个民族文化的独特魅力,发现其中蕴含的个性化美感。

现实中的女作家秀雅并未遭遇被父亲遗弃的命运,她从小在巴黎长大成人。但在精神层面,难道她从未有过将韩国视为故乡的强烈冲动吗?倘若没有,或许就不会有《束草的冬天》这部小说的诞生。这正是人类欲望的一种体现:一个生活在法国、拥有韩国血统的女孩,将自己想象成一个生活在韩国、拥有法国血统的女孩。她们本质上是同一主体的不同面向,民族国家不过是构建自我认同感的一条路径而已。实际上,我认为这并非唯一的道路,否则她的小说也不会吸引一位具有日本血统的导演来执导改编。依我个人之见,电影相较于小说展现出了更高的艺术格调。在电影中,“画家”这一角色不再仅仅是推动情节发展的功能性人物,而是成为了导演深入观察和理解艺术的重要媒介。影片中大量出现的画作具有多重象征意义:既可以理解为画家本人的创作成果,也可以看作是以绘画形式展现秀雅内心状态的艺术表达,更可以被解读为画家对秀雅的一种特殊凝视。这种处理方式使得成长主题变得更加丰富复杂,它不再局限于个人内心的封闭世界,而是超越了个体范畴。尽管秀雅和画家之间仍保持着一种潜在的情感呼应关系,但这种表达却十分含蓄内敛。在这方面,电影的艺术处理显然比小说更为出色。