现场记录整理如下:

采访者:这部影片中小演员承载着至关重要的作用。听闻您最初计划试镜数百甚至上千名孩子,但福树(Fuki)却是第一个让您瞬间认定人选的吗?

导演:确实如此。当她踏入试镜现场的那一刻,我便确信就是她了。询问其才艺时,她说擅长模仿动物。我本想让她学猫叫,她却坚定地提议:“不,我更擅长模仿马。”就在当天,我便将“模仿马”的场景融入了剧本创作。

采访者:而片中震撼的赛马场段落是否也源于此灵感?

导演:正是。勘景过程中偶然发现那片赛道时,我当即拍板——“非此地莫属”。那种原始粗粝的气质与故事基调完美契合。

采访者:整部作品流露出强烈的自传色彩,福树仿佛是您童年身影的投射。在执导这样一个带有自我映射的角色时,您是如何把握分寸的?

导演:尽管叙事架构属于虚构范畴,但情感内核深深植根于我儿时的真切体验。福树既是艺术化的自我意识延伸,又因小演员卓越的表演功力获得了独立的生命——她将自身特质注入角色,远超出我的个人记忆范畴。

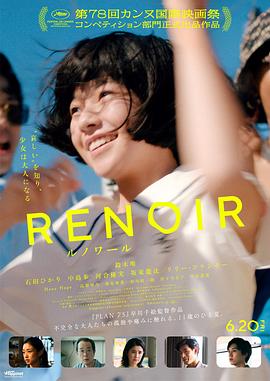

采访者:关于片名《雷诺阿》的选择有何深意?为何选用法国画家之名作为标题?

导演:刻意制造认知落差正是我所追求的效果。用印象派大师的名字指代80年代日本孩童的成长故事,这种跨时空的对话趣味盎然。有趣的是,部分观众观影后主动联想到印象派绘画的创作手法——无数细节碎片最终拼凑出完整的情感图景。

采访者:您的前作《岁月自珍》聚焦老年群体的孤独与哀伤,此次新作同样围绕孤寂的家庭展开。为何始终将“孤独”作为创作母题?

导演:电影于我而言始终是治愈创伤的良药。每当陷入低落情绪时,银幕世界总能给予慰藉。正因如此,我希望通过作品向同样经历孤独的人们传递温暖力量。

采访者:窗棂上飘动的丝带这个细节设计精妙,能否解读其象征意义?

导演:这是福树每日前往医院探视父亲时留下的标记——通过丝带的位置确认病房方位。随着剧情推进,丝带形态逐渐扭曲变形,暗喻生命流逝与死亡逼近的过程。

采访者:拍摄过程中是否真的让演员与马匹亲密接触?

导演:所用马匹实为退役赛马,未经影视化训练。考虑到潜在危险因素,团队始终保持安全距离进行拍摄。

采访者:相较于《岁月自珍》,《雷诺阿》的创作过程有哪些突破性尝试?

导演:前作采用传统线性叙事模式,概念表达相对明确。本次创作则着重捕捉难以言喻的情感流动,先勾勒关键场景框架,再逐步填充细节构建完整剧本。

采访者:您童年时期是否真正相信过超自然力量的存在?

导演:确有其事。不过如今想来,那更像是孩童面对现实困境时的精神避难所。

采访者:与演员莉莉·弗兰克(Lily Franky)的合作体验如何?

导演:他的表演极具穿透力。即便静止状态下,强大的气场也能撑满整个画面空间。在我眼中,他堪称当代舞台上的古典戏剧大师再现。

采访者:雨中桥畔那场戏令人印象深刻,这是预先设计的吗?

导演:纯属天赐良机。原剧本并未安排降雨情节,恰逢拍摄当日突降大雨,意外营造出诗意盎然的氛围美感。

采访者:为何执着于还原80年代的物质载体?如随身听、录像带、老式电视机等物件频繁出现。

导演:那个年代尚未普及互联网,电话与电视构成主要的人际连接渠道。通过电波传递的声音承载着强烈的在场感,这种真实的人际互动温度在数字化时代已渐行渐远。我试图通过器物堆砌重构那个时代的独特氛围。

采访者:最后想问关于画作元素的运用意图。

导演:幼时的我曾央求父母购置该画的复刻品。80年代日本家庭盛行用华丽画框装裱西方名画复制品的现象,在我看来这既是文化仰视的具象化表达,也暗含追赶西方文明的心理诉求。正是基于这样的观察,我将画作设定为贯穿全片的重要意象符号。