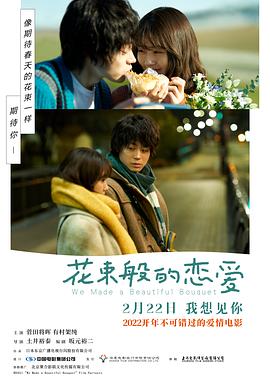

在光影交织的影视世界里,「文艺青年」这个群体始终带着独特的矛盾色彩。他们就像一群患了「不合群症」的患者,这种特质非但不是高贵的象征,反而常常让自己和周围人都陷入尴尬。

文艺青年的内核往往包裹着不切实际的幻想。当这些幻想破灭时,所谓的文艺气质就会像泡沫一样消散。就像电影中男主角决定找份正经工作时,整个故事基调突然转变,而我也正是在这个节点选择了离场。

值得一提的是,初遇「同类」时的欣喜若狂,往往会随着相处逐渐变成局促不安。从长远来看,这种关系其实经不起推敲。试想,如果真遇到和自己一模一样的人,我们反而会害怕面对这面「镜子」——因为它照出的可能是我们不愿直视的自我。

每当在作品中看到与自己高度相似的角色,那种既惊喜又尴尬的感觉总是如影随形。说到底,和另一个自己相处,恐怕也不会太愉快。

但事实上,世界上根本不存在完全契合的两个人。就像电影里,女主角能盯着煤气罐入睡,男主角却对木乃伊避之不及。他们最初以为的灵魂共鸣,不过是一厢情愿的错觉,就像误以为彼此在听同一首歌。

影片中有段引自三岛由纪夫的文字特别打动我:「在直线运动中,两个小球距离最近的那一刻,也正是它们开始永远分离的时刻。」这个比喻完美诠释了为什么恋爱总是在暧昧期最动人——因为那时双方还处于相互靠近的阶段。

整部电影就像两列并行的火车,乘客们隔着车窗激动地比划着手势,却听不清对方在说什么。在男女主角短暂的相处中,男主角那句透着无常感的旁白尤其令人印象深刻。这种感悟或许源于对生命终将消逝的认知,也暗示着他早已预见这段关系的结局。

这部80分钟的电影时长恰到好处。当剧情进行到62分钟时,男主角说出「毕竟没钱就买不了书看不了电影了,我会好好工作」的台词,现实感突然扑面而来。从这一刻起,影片的色调和氛围急转直下,让人不忍继续观看。

如果是在高中时代,我可能会强迫自己看完,然后感同身受地向别人推荐,就像当年痴迷《我想吃掉你的胰脏》那样。但现在的我,已经不会再为这种「文艺式恋爱」感动落泪了。

观影时我不断在想:强求别人理解自己,奢望有人能完全懂你,这种执念本身就是痛苦的根源。

电影还提出了一个有趣的观点:表面合拍。这让我开始思考什么是真实想法,什么是刻意伪装。有时候,生活习惯迥异的人反而能达成深度理解,而喜欢相同作品的人却可能因为观点分歧争执不休。