B+8.1

前言絮语:

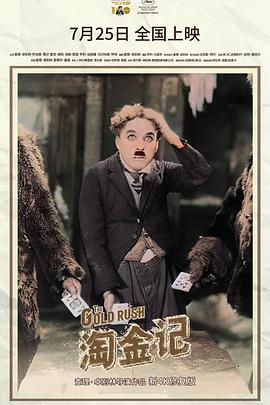

年初曾简单看过这部作品,这次借着特别放映活动再次重温。观影前特意重读了安德烈·巴赞的经典影评,恰逢该片百年诞辰与世界电影130周年纪念,仿佛穿越时空回到了那个席卷全球的观影热潮。查理·卓别林塑造的流浪汉形象至今鲜活,堪称永不褪色的文化符号。

值得一提的是,放映中途我几度犯困低头打盹,却总被影厅里此起彼伏的笑声惊醒。特别提醒:本次修复版移除了原始旁白,改用全新编曲的交响乐配乐,力求还原影片最初的艺术风貌。可惜和弟弟一起迟到五分钟,错过了开场。

默片时代的视觉语言在卓别林手中达到巅峰——无需台词,仅靠肢体动作就能传递丰富情感。

这位大师最令人惊叹的,是将有限场景转化为动态叙事空间的能力:

1. 通过精妙的动作设计串联片段

2. 用独特的镜头调度让笑点与剧情自然融合

3. 使整体节奏如行云流水般顺畅

同步播放的古典乐章(原版为现场演奏,现经重新录制)为主角镀上神话色彩——这个沉默的角色始终被交响乐环绕。当平行蒙太奇切换场景时,统一风格的配乐就像隐形线索,牢牢抓住观众情绪。

影片中那些超现实画面,展现了默片特有的"造梦"手法:

• 夸张表演

• 杂耍式剪辑

• 传统特效

• 特殊洗印技术

虽然表演还带着舞台剧痕迹,但经过镜头呈现,其感染力已远超剧场效果。

在这些华丽技巧之下,最打动人的是温暖的人性光辉。影片采用类似现在微短剧的章节式叙事,讲述了一个完整的传统冒险故事。

剧情充满戏剧性巧合:

• 多次擦肩而过的遗憾

• 意外重逢的喜悦

• 危机总在最后时刻化解

这种悲喜交加的叙事,形成了独特的写实浪漫风格。尽管故事充满荒诞,但主角始终是挣扎求生的底层小人物,让人在欢笑之余心生同情。

那些看似简单的传统特效背后,饱含真挚情感和鲜明人物塑造。可惜这些特质在现代电影中逐渐消失——如今不是陷入戈达尔式的解构迷宫,就是沉溺于雷乃式的意识流独白。意大利新现实主义曾短暂延续这种质朴精神,但不知当今影坛是否还有继承者?

(思考题):

默片时代的创作精华——从配乐编排到舞台化表演,再到基顿式的精准调度,这些濒临失传的技艺,在当代该如何传承?其价值又该如何重新诠释?

评分维度★(1-10)

个人观感:8.1

思想深度/社会意义:8.0

叙事结构:8.2

视听呈现:8.1

演员表现:8.3

25日于中间剧院观影

个人影评存档:Aleph-我的观影笔记

后记待续。