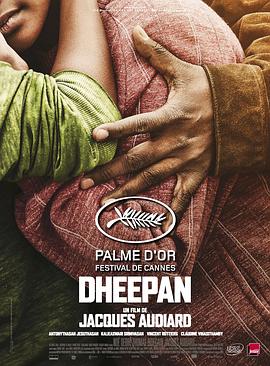

在当前的影视评价体系中,这部影片的评分状况确实有些微妙。超过7700名观众给出了7.0分的综合评分。值得注意的是,坊间甚至存在质疑声,认为其获得戛纳电影节金棕榈奖的含金量不足。

究其原因,主要有两点:

影片聚焦斯里兰卡战争难民偷渡寻求政治庇护的沉重题材,与普通观众的生活经验存在较大距离,导致情感共鸣较弱。此外,也存在纯粹因个人偏好而无法代入剧情的观众群体。

但换个角度来看,这部作品提供了独特的价值:

- 展现了战争幸存者背负创伤却依然怀揣希望的生命力

- 突破了传统法国电影关注社会边缘人的叙事框架

- 以惊人韧性描绘了绝境中挣扎奋进的生命轨迹

值得一提的是影片的叙事结构:

前半部分通过极具张力的镜头语言构建叙事基底,但结尾处的氛围处理却呈现出明显割裂感。这种艺术化处理不禁让人思考:导演是否刻意为之?这样的结尾设计究竟有何深意?

就个人评价而言,我愿意给出8.5/10的高分。虽然存在争议,但影片在主题表达与视觉呈现上的突破值得肯定。

剧透警告⚠️

第一部分 镜头解析

导演的镜头语言极具特色:

- 手持跟拍镜头强化沉浸感,晃动的画面犹如难民颠沛流离的命运

- 特写镜头精准捕捉角色微表情,特别是孩童眼中闪烁的恐惧与迷茫

- 冷暖色调交替运用,破败难民营中的残阳形成强烈视觉对比

- 慢动作段落巧妙植入关键转折点,将战争创伤具象化为凝固的时间切片