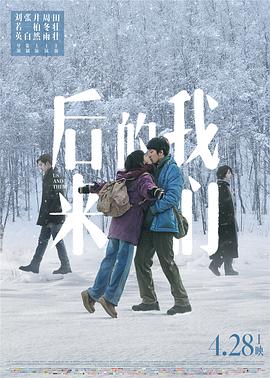

在影视市场的浪潮中,《后来的我们》尽管遭遇了票房方面的争议,却依然凭借自身魅力揽获了13.61亿的亮眼成绩,堪称市场中的大赢家。

早在影片上映前夕,诸如“后来,我们什么都有了,却没有了我们”这般充满情怀的宣传语便已在网络上掀起了不小的波澜,声量持续走高。待影片正式与观众见面后,由井柏然饰演的林见清和周冬雨饰演的方小晓之间长达十年的情感纠葛,以及那份爱而不得的遗憾,迅速点燃了大众对于前任话题的热烈讨论。不少网友还将该片与《前任3》《爱乐之城》等作品相提并论,“EX情结”无疑为影片的大爆增添了强大的助力。

透过用户画像不难发现,大学生群体以及刚刚踏入社会的年轻女性构成了支撑前任题材电影市场的主要观影力量,她们更容易被这类影片所触动,产生强烈的共鸣。

在《那些年》《前任3》以及《后来的我们》等影片的接连推动下,前任题材电影引发了一轮又一轮的观影热潮。这背后,既有前任情怀的肆意泛滥,也反映出“郎才女貌”这一普遍价值观的影响。然而,当前任电影的票房不断刷新纪录,市场一片欢呼之时,现任们的感受却似乎被遗忘在了角落。

怀念前任本身本是人之常情,但当下的现状是,在众多前任题材影片中,现任的存在感愈发薄弱,甚至常常被塑造成负面形象,遭到妖魔化处理,这与我们所倡导的普世价值观背道而驰。事实上,现任同样渴望拥有完整的爱情,或许这份爱没有前任那般轰轰烈烈,但它如潺潺细流般温暖人心,能够陪伴人们走过漫长的一生。

究竟哪些人在观看“前任”电影?

自2010年的香港文艺片《前度》,到2012年的《那些年,我们一起追的女孩》,再到备受瞩目的《前任》系列,尤其是票房突破20亿大关的《前任3》,以及领跑五一档期的《后来的我们》,前任题材电影的市场潜力被不断挖掘,吸引了大量陷入感情纠葛的男女投身其中,观众群体可谓源源不断。

越来越多的人加入到消费“前任情怀”的队伍中来,那么他们究竟是谁呢?以《前任3》和《后来的我们》为例,依据淘票票的用户画像数据,我们可以大致勾勒出这个群体的基本轮廓。

女性无疑是前任电影受众中的绝对主力。在整个电影市场中,女性受众通常占比约为53%,而在《前任3》中,这一比例高达64.3%;到了《后来的我们》,女性受众占比更是攀升至73.5%。该片最终票房有望冲击15亿,再次印证了“得女性者得票房”的市场规律。

《后来的我们》作为刘若英的导演处女作,采用了女性视角进行叙事,节奏舒缓,宛如她的歌曲一般,娓娓诉说着错过、遗憾与爱而不得的故事。这样的设定与现实生活中大多数女性的经历相契合,使观众更容易将自己代入角色,获得更强的代入感。

从年龄分布来看,20 - 24岁的观众在前任电影的观影群体中占据最大比例。《后来的我们》中该年龄段观众占比达47.2%,接近半数;《前任3》也达到了43.9%。并且,这一趋势呈现出进一步“低龄化”的特点,两部影片中19岁以下观众分别占比23.9%和21.7%,构成了第二大观影群体。

在《后来的我们》里,见清和小晓怀揣着各自的梦想,在北漂生活中相互扶持,于狭小的出租屋内义无反顾地坠入爱河。当时的小晓并不在意见清是否一无所长、身无分文。这种纯粹因爱情而结合的简单真挚的情感状态,对于正处于成长阶段的24岁以下观影群体来说,似曾相识且令人怀念,极易引发他们的共鸣。

从职业分布角度分析,前任电影的受众大多为初入职场的新人或在校大学生。《后来的我们》中,白领/一般职员占比45.5%,学生占比33.7%;《前任3》中这两项数据分别为47.3%和27.7%。

大学生和初入职场的年轻人正处于“社会化”进程最快的阶段。他们怀揣着去大城市闯荡的梦想,同时感情观也会随着个人经历的变化而迅速转变。由于双方成长速度的差异,感情契合度逐渐降低,分手往往成为必然结果。但分手的原因并非缺乏爱意,而是现实的无奈让他们无法继续相爱。就像见清和小晓、孟云和林佳一样,当初为何分手,连他们自己也说不清楚。

为何“前任”电影成为了观众的刚需?

前任题材电影屡创佳绩,抛开忠实粉丝和部分理性观众不谈,大多数观众真正需要的并非精彩的剧情,而是一个缅怀前任的情感宣泄口,是对过往感情的思念与释放。

为何会有如此多的人对前任念念不忘呢?一方面,并非每段恋情都能和平结束。那个曾经为你的生命带来光明的人,那个让你小心翼翼呵护生怕受伤的人,那个吵架时让你恨不能恶语相向的人,教会了你如何去爱、如何变得坚强,也让你体验到了成长的酸涩滋味。

相较于现任而言,人们遇到前任的时间更早,那时的自己更加懵懂纯真,对爱情充满憧憬。与前任共同探索感情的过程充满了新奇与惊喜,第一次的体验总是令人难以忘怀。这种新鲜感逐渐积累成对前任毫无杂质的依恋和全身心的付出。

然而,与前任的关系越是紧密,分手时的痛苦也就越发深刻。最终以“再也不见”草草收场的结局往往留下深深的遗憾,爱而不得的不甘如同一根刺,时常刺痛人们的心。即便是看似平和的分手,那些曾经的美好回忆也会不经意间涌上心头。

“分手也要体面,谁都不要说抱歉,何来亏欠,我敢给就敢心碎”,这句歌词虽美好,却只是现实中的一种安慰。大多数人并没有勇气做到如此洒脱,只能强忍着内心的伤痛,依靠时间的流逝来慢慢淡化这份情感。

另一方面,当前中国社会的普遍价值观仍停留在“郎才女貌”的阶段。人们对男性更注重其才华能力,而对女性则更关注外貌形象。“男人四十一枝花,女人四十豆腐渣”的说法虽然有些夸张,但却在一定程度上反映了社会的现实认知。

在这种观念的影响下,女性在20 - 24岁左右迎来人生的黄金时期,追求者众多,选择余地较大,此时她们更倾向于享受爱情本身,结婚的想法并不迫切。而同龄的男性则处于人生的艰难阶段,既缺乏经济基础,又尚未找到稳定的立足之地。虽然同龄人之间的爱情可能浪漫动人,但在现实面前却显得脆弱不堪。

当女性步入28岁左右时,往往会被贴上“大龄”“剩女”“恨嫁”等标签。此时的她们在恋爱时通常会以结婚为目标,更多地考虑物质条件如票子、房子、车子等现实因素,甚至愿意为此牺牲部分感情。而此时的同龄男性已经进入事业上升期,生活逐渐稳定,选择空间扩大,结婚的意愿相对不强。

因此,随着年龄的增长,女性所体验到的爱情纯粹度和热度都在下降,这使得她们更容易怀念前任,或许更多的是怀念曾经那个敢爱敢恨的自己以及那段纯粹的感情。

不过,怀念前任固然无可厚非,但也请务必尊重现任。毕竟,他才是你最有可能携手走过一生的人,与你共同面对柴米油盐的琐碎生活,直至白发齐眉、相伴到老。

对现任最大的尊重便是与前任彻底告别

如今,前任题材电影已然成为青春爱情片的重要类型之一。尤其是在《那些年》《前任3》先后打破票房纪录之后,前任情怀作为一种营销卖点愈发容易激发消费者的观影欲望。尽管《后来的我们》有着诸多催泪情节,能够引发观众的情感共鸣,但影片在对待现任的态度上却存在明显的价值观偏差。

从《前任3》到《后来的我们》,“前任”的形象被赋予了越来越多的白月光色彩,而“现任”则逐渐沦为无关紧要的背景板,甚至在剧情中被恶意丑化。在《后来的我们》中,见清在已有妻儿的情况下仍与小晓保持暧昧关系,这种行为令人反感。小晓甚至说出“本来我可以当正宫的,现在却被误会成小三了”这样的言论,可见在她心中,现任根本没有应有的地位,她也丝毫没有对见清的现任表现出愧疚之情。

即便见清和小晓在酒店相遇后并未越过雷池半步,但试问有多少现任能够容忍自己的伴侣与前任共处一室?虽然他们有着十年的感情基础,但现任才是那个愿意与他共度一生的人。这种将现任置于如此卑微境地的处理方式实在让人难以接受。

更令人尴尬的是,见清的父亲竟然不知道现任的名字,当有人称呼“小晓”时,现任也没有出面辩解。难道现任就不值得拥有属于自己的爱情吗?她的付出难道就理所应当吗?

“得不到的永远在骚动,被偏爱的都有恃无恐。”凭什么让现任成为见清和小晓十年感情路上的最大牺牲品?现任并没有做错什么,她只是出现得晚了一些而已,难道就只能默默忍受、委曲求全吗?

随着时间的推移,与现任之间的感情或许会不如前任那般热烈奔放,但它会以另一种形式存在——干净的居住环境、洗好的鞋袜、生病时的热水、寒冷时的暖衣……爱情并不会消失不见,反而会与亲情相互交融,变得更加深沉厚重。

既然时光已经将曾经的爱恋定格为过去式,那么就好好地向前任告别吧,与过去和解,从此一别两宽、各生欢喜。这才是对现任最大的尊重。前任带给你的不仅仅是成长的经历,还有在上一段感情中学会爱别人的能力。

如果始终沉溺于过去的回忆之中无法自拔,请你拿出应有的责任感和担当精神。现任是要与你一起走向未来的伴侣,而不是帮你承担过去的包袱。既然已经亏欠了前任,就不要再让现任受到伤害。

正如张爱玲所说:“娶了红玫瑰,久而久之,红的成了墙上的一抹蚊子血,白的还是床前明月光;娶了白玫瑰,白的便是衣服上的一粒饭粘子,红的却是心口上的一颗朱砂痣。”前任和现任就如同红玫瑰与白玫瑰一般,无论你选择了哪一朵,结果或许都相似。但重要的是,要学会珍惜眼前人。