布拉格这座城市承载着厚重的历史印记,街头随处可见纪念社会主义时期的雕塑与标语——扬·帕拉赫纪念碑、共产主义者受害者雕像以及米拉达·霍拉科娃的横幅,无声诉说着过往的创伤记忆。前年某日,彼时身为布拉格美术学院学生的我,跟随导师吉里·科万达前往市中心美术馆观展。因众人惯常散漫迟到,我是最后抵达的那位。由于不懂捷克语,向售票员解释学生身份时遭遇质疑,紧急致电另一位带队老师托马斯后,经策展人沟通并提及科万达之名,终获准入许可。

展览具体内容已渐模糊,唯忆及底层展厅陈列着某位已故建筑师的珍藏,包括古旧地图与历史评述。驻足其间,我试图比对唐代时期布拉格的城市轮廓与现今风貌的重叠之处,研读那些虽显过时却极具史料价值的区域评价文字。其中有言:“卡尔林作为工人聚居区,正悄然萌发新生机。”岁月流转数十载,如今的卡尔林已蜕变为摩登商务区,林立着精致写字楼群;骑行者们停驻路边咖啡馆品味抹茶拿铁,转角处飘散着西班牙小吃塔帕斯与葡萄酒香。那日天降瑞雪,阳光倾洒下的伏尔塔瓦河泛着银蓝光泽,整座城市宛如披上水晶外衣,我们立于露台尽览这冰雪盛景。

离馆后步入邻近咖啡馆小憩,谈话间不经意触及社会主义体制下的艺术生态话题。有捷克同学提及,计划经济时代政府曾为艺术家分配宽敞工作室与公寓供创作之用,而市场化转型后这些房产悉数归个人所有。对比该生此前栖身兹科夫区无暖气、共用卫浴且本应作办公用途的建筑以节省租金的经历,他坦言社会主义模式或更契合艺术群体的生存需求。然科万达对此持异议,自陈因未进入正规艺术院校获取官方认证身份,当年几乎被剥夺创作权利,既无资源支持亦乏展示平台;其父虽任职政府官员,全家仍蜗居逼仄公寓艰难度日。

讨论渐入佳境时,科万达突然宣称:“我是右派。”此言令我愕然——在欧洲从性别研究至当代艺术领域浸淫多年,鲜见有人如此直白表露政治立场,更何况对象竟是昔日激浪派代表人物、以先锋行为艺术著称的创作者。托马斯则针锋相对:“我是左派。”这位自斯洛伐克集体住宅迁居布拉格数十载的艺术家,生活状态颇显困顿,他感慨道:“毕生辛劳付出,竟连一份足以养家糊口的工作都难以维系;常年打两份工辗转奔波,所求不过是专注单份工作换取体面报酬。所谓经济自由,不过是变换形式的剥削罢了。”此番对话终因立场迥异陷入僵局,在托马斯的现实困境面前,任何理论争辩都显得苍白无力。颇具戏剧性的是,这场关于财富分配的激烈争论过后,被视作“保守派”的科万达竟主动为全员买单。后来我才知晓,其子身为经济学家被誉为“捷克比特币之父”,好奇之下欲查其资产规模,却遍寻不到确切数据。

在此地艺术院校求学观展的经历,初时满怀新奇艳羡,细品之下却透着荒诞意味。年轻学子们在充裕时间与封闭圈层中自我陶醉,将一切事物冠以“激进”“共生”“物质性”等标签,或沉浸于赛博部落风格创作,或热衷新暗黑浪漫主义表达;另一派则尝试介入他人生活空间,如在街角安置座椅并放置作品集,收集路人言语剪辑成篇,反复演绎祖辈故事,拼贴童年影像资料。

初涉异国艺术圈时,尚存天真幻想以为同窗皆属寒门子弟。直至参与其他驻地项目遇见华人/中国留学生,简单几句寒暄——“籍贯何处?”“因何机缘至此?”——便窥见对方优渥家境。纵然他们轻描淡写谈及生活日常,表面仍佯装寻常模样,内心早已惊觉差异悬殊。犹记毕业答辩结束后,导师A询问我的未来规划,我答以求职意向,从事维也纳画廊经营的伴侣B闻言发出意味深长的轻笑,重复道:“找工作!”更有滑板手戏谑道:“去他的工作!”

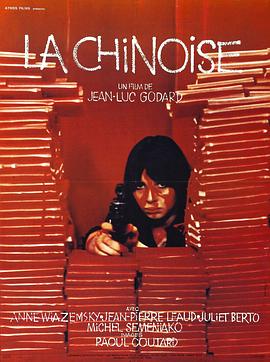

最终我成为唯一全职就业的毕业生,受雇于某家在捷克雇佣廉价劳动力的德国企业处理文案事务。男友作为摄影师,镜头记录下诸多被过度开采的矿坑遗迹,其中不少系德国资本所为。今日端坐工位之上,听闻对面同事感慨所幸公司未涉太多恶行,恍惚间似见电影中银行家之女维罗妮卡所仰慕的那个回归工人阶级形象——不仅勤勉敬业且富创造力,能将牛头改造成车座装饰,隔着办公室墙壁,在某种程度上参与着知识分子的政治游戏。