历史宛如一幅宏大而神秘的画卷,在岁月的长河中徐徐展开,又仿佛一个巨大的漩涡,将无数的人与事卷入其中,形成了一个个循环往复的圆圈。

时光回溯,已然到了天宝十三年。彼时的大唐帝国,表面上看,仿若一颗璀璨耀眼的明珠,国泰民安,繁荣富强,四方诸国皆纷纷前来朝拜,尽显大国风范。然而,谁能想到,仅仅一年之后,安禄山便要在范阳掀起那场惊涛骇浪般的叛乱,将这看似坚不可摧的大唐盛世瞬间击碎。

唐明皇李隆基,为了博得宠妃杨玉环的欢心,可谓是昏招频出。他不仅重用了那昏庸无能、只会阿谀奉承的杨国忠,更是突发奇想,一心要让新鲜的荔枝出现在长安的宫廷之中。对于这一举措是否可行,是否会带来一系列难以预料的后果,他似乎从未认真考虑过。

鱼常侍的一番话,可谓一针见血地指出了当时的尴尬处境:“如今这朝堂之上,谁还敢跟圣人说这事儿不靠谱?谁又敢轻易地表现得比圣人还要聪明呢?”在这权力高度集中的宫廷之中,臣子们往往只能选择沉默或者附和,哪怕心中深知某些决策的荒谬之处。

此时的唐帝国官僚体系,从高高在上的权贵到基层的小吏,大部分人的心思都早已偏离了正道。他们整日里忙于争权夺利,为了那一点点权势和利益而不择手段;对上则百般谄媚,只求能讨得上司的欢心,从而获得更多的荣华富贵;剩下的精力,便都用来为圣人歌功颂德,仿佛只要把圣人捧得越高,自己就能跟着沾更多的光。至于那些真正关乎国家社稷、百姓福祉的大事,在他们眼中,似乎都成了无关紧要的琐事。

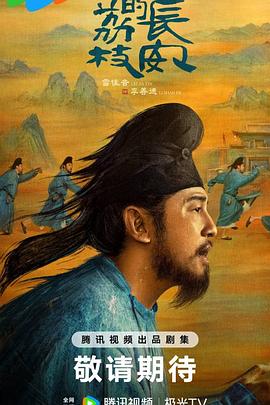

在司农寺上林署中,那一众官员更是将这种不良风气发挥到了极致。表面上,他们个个义正言辞,仿佛是朝廷的忠臣良将,对工作兢兢业业、一丝不苟。可暗地里,却干着贪污腐败的勾当,将公家的资源据为己有,中饱私囊。也正因如此,那弄荔枝到长安这种几乎不可能完成的任务,便如同烫手的山芋一般,落到了唯一一个老实办事的李善德头上。

远在岭南的何刺史等一众官员,对于长安都城的敬畏之心早已荡然无存。毕竟天高皇帝远,他们觉得圣人的旨意就如同一阵风,吹过也就罢了,反正自己也感受不到那股强大的压力。他们心想,圣人爱怎么折腾就怎么折腾吧,只要别老是惦记着自己这一亩三分地就行,还是先顾好自己的小日子要紧。

不禁让人遐想,当天宝十五年长安被叛军攻陷之时,那个刚贷款买房两年的李善德,又会作何感想呢?他辛辛苦苦买下的房子,或许在战火中化为乌有,房贷却依然如一座沉重的大山压在他的身上。如果房子没了,又还不起房贷,他那本就脆弱的个人征信,会不会也因此受到严重的影响呢?

哎,想想这历史的无常,还真是让人感慨万千啊……