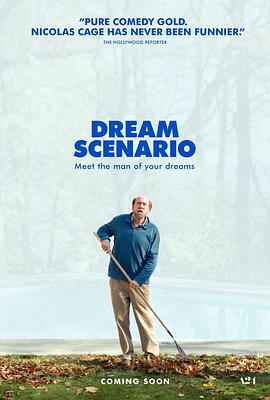

在2023年的影视世界里,A24公司出品的《梦想情景》(Dream Scenario)宛如一颗投入平静湖面的巨石,激起了层层波澜,迅速成为影评界热议的焦点。这部由克里斯托弗·博格利自编自导、尼古拉斯·凯奇主演的黑色喜剧电影,以其独特的概念设定和深刻的社会隐喻,吸引了无数观众和影评人的目光。它讲述了一位平庸大学教授保罗·马修斯,突然成为全世界人们梦境中的“常客”,由此引发了一系列令人啼笑皆非又发人深省的荒诞事件。影片表面上看似一个关于“一夜成名”的奇幻故事,实则深入剖析了当代社交媒体文化、集体无意识心理以及中年男性危机等多重主题,犹如一面镜子,映照出我们身处的现实困境。

剧情概述与叙事结构方面,《梦想情景》呈现出一个既荒诞又令人不安的现代寓言。主角保罗·马修斯是一位普通到近乎平庸的大学教授,他所教授的冷门学科,课堂上常常学生寥寥无几。人到中年的他,深陷典型的中年危机之中。学术上,他毫无建树,多年来计划写一本书却始终未能完成;家庭关系方面,他与妻子珍妮特的婚姻早已失去激情,和两个正值青春期的女儿也缺乏有效沟通。当得知一位前同事即将在《自然》杂志发表与他研究领域相似的论文时,保罗急切地想加入该项目,却被婉拒,这无疑让他的挫败感进一步加深。

而影片的奇幻转折点很快到来,保罗开始莫名其妙地出现在全世界人们的梦境中。起初,只是他的女儿梦到他作为一个冷漠的旁观者,随后,他的朋友们也陆续报告了类似经历。当一个心理学专栏作家朋友将这一奇异现象写成文章发布到网上后,保罗一夜之间成为了全球瞩目的“梦男”(This Man)。在人们的梦境中,无论场景多么混乱恐怖,保罗总是以一种超然的态度出现,安静地站在一旁,面无表情地观察,这种“违和感”反而让人们对他产生了强烈兴趣。

在成名阶段,保罗的生活发生了翻天覆地的变化。曾经空荡荡的课堂突然爆满,学生们涌来只为与他合影;出版社主动联系他出书;营销公司试图开发他的商业价值;甚至有年轻女性因为梦中与他发生关系而主动投怀送抱。然而,在享受这突如其来的名利的同时,保罗内心却充满了困惑和不安。他始终不明白为何自己在别人梦中总是一个无所作为的旁观者,而这似乎也映射了他在现实中给人留下的平庸印象。

影片的转折点随着梦境内容的变化而出现,保罗在人们梦中的形象从“无害旁观者”逐渐转变为“恐怖施暴者”。有人梦到他杀人放火,有人梦到他变成强奸犯,孩子们更是因噩梦对他的脸产生心理阴影。随之而来的是现实中的社会性死亡:学生抵制他的课程,学校被迫将他停职;妻子的工作受到影响;女儿在学校遭受霸凌;曾经追捧他的媒体和商业伙伴纷纷与他切割。最为讽刺的是,保罗实际上什么都没做,无论是当初的走红还是后来的“塌房”,都与他真实的行为无关,他完全是被集体想象塑造又摧毁的。

影片结局呈现出一种悲凉的现实。当公众对“梦男”现象失去兴趣后,保罗逐渐被遗忘。他最终完成了那本拖延多年的书,尽管出版商将原名《梦想情景》改为更具噱头的《我是你的噩梦》,签售会也被安排在地下室进行。电影最后一个镜头是保罗自己的梦,他穿着妻子喜欢的西装,在险境中英勇拯救了妻子,两人含情脉脉地走着,保罗说:“我多希望这是真的。”这一结尾既揭示了角色内心对改变的渴望,也暗示了现实与幻想之间无法弥合的差距。

《梦想情景》的叙事结构巧妙地分为三个明显阶段:“无害梦男”的意外走红、“恐怖梦男”的社会性死亡,以及最终回归平凡的过程。这种三段式结构不仅推动了剧情的发展,更隐喻了当代网络名人的典型生命周期——从偶然爆红到被过度关注再到集体抛弃的完整轨迹。影片通过这种超现实设定,将社交媒体时代的集体心理机制具象化,让观众在荒诞的情节中看到了熟悉的现实。

在角色深度解析方面,尼古拉斯·凯奇饰演的保罗·马修斯是《梦想情景》中最为复杂且充满矛盾的角色,其塑造既贴近现实又富有象征意义。这位中年大学教授外表平庸,秃顶、大腹便便,穿着过时西装,讲课风格枯燥乏味。凯奇近年来在银幕上常饰演“失意者”的形象与保罗角色高度契合,他那种混杂着疲惫、焦虑与隐约希望的表情,完美诠释了一个深陷中年危机却仍抱有不切实际幻想的男人。保罗本质上是一个逃避主义者,他总是以“正在写书”为借口,逃避家庭责任、学术挫折和人际关系问题。当出版社因他的名气主动提出出版时,他才惊恐地发现那本号称准备多年的书其实根本没写好,这个细节尖锐地揭示了保罗用虚幻目标掩盖现实失败的心理机制。

保罗与家庭成员的关系深刻反映了他的性格缺陷。妻子珍妮特申请已久的工作项目突然获得通过,明显是受到丈夫突然成名的影响,但保罗对此毫无察觉。值得注意的是,全片中唯一从未梦到保罗的人正是珍妮特,这个精心设计的细节暗示了亲密关系中没有幻想空间,只有具体真实的相处。当女儿们最初告诉保罗自己梦到他时,保罗只是敷衍应对;直到成为“梦男”后,女儿才主动邀请他送自己上学,这种基于名气的亲情转变既讽刺又心酸。影片后半段,当保罗质问女儿“当危险发生时,你认为我会袖手旁观?”时,实际上揭露了他内心深处的恐惧,他确实在家庭危机中常作壁上观,正如他在别人梦中表现的那样。

保罗与社会群体的互动构成了影片最具批判性的维度。当他只是人们梦中“无害的旁观者”时,社会给予他毫无根据的崇拜;当梦境中的他变成“施暴者”时,同样的社会又施以不合理的谴责。保罗始终是被动的,无论是被捧上神坛还是被打入地狱,他都无力反抗,只能困惑地接受。这种极端反差揭示了当代“取消文化”(Cancel Culture)的非理性本质,即集体情绪可以无需真实依据就将一个普通人神圣化或妖魔化。保罗最终在暴力冲突中误伤他人,这一情节既是对社会压迫的反抗,也讽刺性地“证实”了公众对他的恐怖想象。

影片中其他角色大多作为保罗处境的对照或推动因素存在。营销公司代表象征着资本对流量价值的贪婪榨取,他们不在乎保罗是谁,只关心如何利用他的知名度获利。那位试图将梦中性幻想变为现实的年轻助理,则体现了当代人对虚拟与真实界限的模糊认知。保罗的学术同行们则代表着现实世界的成功标准,他们的冷漠态度加剧了保罗的挫败感和自我怀疑。

保罗角色的悲剧性在于,他既不是传统意义上的英雄也不是反派,而是一个被时代潮流裹挟的普通人。影片通过他荒诞的遭遇提出了一系列尖锐问题:当一个人的公众形象完全脱离其真实自我时,他该如何自处?在社会集体想象的投射下,个体是否还能保有自我定义的权力?凯奇的表演精准捕捉了这种存在主义困境,他那种混杂着困惑、愤怒与无助的表情,成为了影片最打动人心的元素之一。

主题与象征分析方面,社交媒体时代的集体无意识是《梦想情景》最核心的批判主题。影片巧妙地将“众人共享同一个梦境形象”的奇幻设定,转化为对当代网络群体心理的绝妙隐喻。当保罗莫名其妙地成为全球梦境中的“常客”时,这一现象迅速在社交媒体上发酵,人们争相分享“我梦到了那个教授”的经历,形成了一种数字时代的集体癔症。影片尖锐指出,当代社会“集体人格可以在没有任何特长、价值、贡献的情况下捧红一个人,同样可以在没有任何错误、过失、丑闻的情况下扼杀一个人”。这种群体行为模式既不关心真相也不在乎个体感受,只追求情绪宣泄和归属感满足。

流量经济与网红文化的荒诞本质在影片中得到淋漓尽致的展现。保罗的走红完全基于一个无法解释的现象,与他本人的才能、品格或成就毫无关系。然而,一旦成为焦点,整个社会机器便开始运作:媒体争相报道,商家寻求合作,学术界突然重视他的研究,甚至家庭关系都因他的名气而“改善”。这种“名气带来的附带利益”现象直指当代社会对知名度的病态崇拜,即价值不再由实质内容决定,而是由关注度衡量。当梦境内容转向负面时,同一套机制立即反转运作:学校迫于压力停他的职,商业伙伴迅速切割,连家人都要求他为“梦中行为”道歉。影片通过这种极端情境揭示了一个残酷现实:在流量经济中,个体不过是可随时替换的符号,其价值完全由集体情绪决定。

取消文化(Cancel Culture)的非理性暴力在影片后半段得到深刻呈现。当保罗在梦中变成“施暴者”形象后,现实中的人们开始对他进行全方位抵制,尽管他实际上什么都没做。这种“因虚构行为而受现实惩罚”的荒诞处境,影射了当代社交媒体上常见的道德审判现象。保罗被迫录制的那段“道歉视频”堪称影片最辛辣的讽刺时刻,他对着镜头控诉:“我在生活中被诋毁,在梦中被困扰,我的存在遭人嫌弃,却并不是因为我真的做了坏事,而是因为大家想象我做了坏事,我为此受到惩罚真的公平吗?”这段独白直指取消文化中最根本的不公正,即当集体想象取代事实成为评判标准时,个体将无处申辩。

中年男性危机是影片另一重要主题,通过保罗的日常生活细腻呈现。这位大学教授虽然拥有稳定工作和完整家庭,却深陷存在主义焦虑:学术上无所成就,与同行相比相形见绌;家庭中虽然在场却情感缺席,无法与妻子女儿建立深度连接。影片指出:“他的焦虑来源于想要寻求价值却不肯付出行动,遇到挫折就用‘旁观者'的心态逃避过去。”保罗总挂在嘴边的“我正在写书”成为他逃避现实责任的万能借口,这一细节精准捕捉了中年男性用虚幻抱负掩盖现实失败的心理机制。值得注意的是,影片并未简单同情保罗的处境,而是同时展现了他的可悲与可恨之处,正是他的被动和逃避导致了生活困境。

梦境与现实的关系在影片中被赋予多层象征意义。从心理学角度看,保罗在他人梦中最初作为“旁观者”的形象,恰恰反映了他现实生活中的被动人格。随着剧情发展,梦中保罗从“冷漠观察者”变为“主动施暴者”,这一转变可解读为被压抑自我的暴力释放,也隐喻了名气压力下的心理崩溃。从社会学视角看,影片中的“共享梦境”现象象征了媒体时代的集体意识构建,即公众人物不再是被真实了解的个体,而是大众共同投射的符号。最具哲学深度的是影片结尾保罗自己的梦,他在梦中成为妻子期待的英勇丈夫,这一幻想场景揭示了他内心深处的渴望与现实的落差。

电影风格与艺术手法方面,荒诞喜剧与心理惊悚的独特融合构成了《梦想情景》最鲜明的风格特征。影片前半段以黑色幽默为主调,通过一系列夸张情境展现保罗意外成名后的荒诞遭遇:课堂上突然挤满只为合影的学生;营销公司将他与运动品牌强行关联;女粉丝试图重现梦中性爱场景却因保罗紧张放屁而尴尬收场。这些喜剧场景因凯奇精准的尴尬演技而格外生动,他那种混杂着困惑、窃喜与不安的表情,完美捕捉了一个普通人突然被抛入名利场时的不知所措。然而随着剧情发展,影片色调逐渐转向心理惊悚,当保罗开始成为人们噩梦中的施暴者时,那些曾经崇拜他的目光变成了恐惧与厌恶,喜剧瞬间化为恐怖。这种风格的巧妙转变不仅服务于叙事需要,更让观众亲身体验了舆论风向逆转带来的心理冲击。

超现实主义设定的运用是影片另一显著特色。导演克里斯托弗·博格利并未试图科学解释“共享梦境”现象,而是将其作为探讨人性与社会的寓言工具。这种处理方式使影片免于陷入科幻细节的纠缠,专注于现象背后的心理与社会意义。保罗在他人梦中最初的形象——无论周围发生多么混乱恐怖的事情,他都只是面无表情地旁观——创造出一种令人不安的违和感。这种超现实意象既滑稽又诡异,成功营造出梦境特有的逻辑断裂感。随着梦境内容转向暴力,影片通过不同人物描述的噩梦片段,构建出一种集体心理恐怖的氛围,无需展示具体暴力场景,仅凭语言描述就足以让人毛骨悚然。

表演艺术方面,尼古拉斯·凯奇的演出堪称影片灵魂所在。近年来常被称为“烂片之王”的凯奇,在本片中找到了角色与自身经历的完美契合点。保罗这个曾经有抱负但逐渐平庸的中年男人,与凯奇本人从奥斯卡影帝到债务缠身、接拍大量B级片的职业轨迹形成微妙互文。凯奇没有简单地将保罗塑造成可怜虫或英雄,而是通过细腻的表情和肢体语言,展现了一个复杂真实的普通人——他的虚荣、怯懦、愤怒与困惑都如此可信。特别出色的是凯奇对“尴尬”情绪的把握:无论是面对女粉丝投怀送抱时的手足无措,还是被迫录制道歉视频时的委屈愤怒,都让观众在发笑同时心生同情。朱丽安妮·尼科尔森饰演的妻子珍妮特虽然戏份不多,但通过克制的表演成功塑造了一个既爱丈夫又对他失望的复杂女性形象。

视觉风格上,影片采用相对写实的影像处理,与超现实剧情形成有趣对比。大部分场景使用自然光效和中规中矩的构图,营造出普通中产阶级生活的平庸质感。这种视觉上的克制使奇幻元素更加突出,当荒诞事件发生在看似平常的环境中时,其冲击力反而更强。梦境片段则通过微妙的声音设计和略微失真的色彩处理来暗示,而非使用明显的视觉特效。这种处理方式既节省了制作成本,也避免了过度风格化可能带来的虚假感,使梦境与现实之间的界限保持模糊,强化了影片主题。

叙事结构方面,影片采用了经典的三幕式架构,但每幕之间的转折既符合逻辑又出人意料。第一幕建立保罗的平凡生活与中年危机;第二幕以“梦境现象”引发生活剧变;第三幕则转向黑暗,探讨名声的反噬。特别值得注意的是影片如何处理信息揭示,观众始终和保罗一样困惑不解,通过他的视角逐步发现事态变化,这种受限视角增强了代入感和悬疑感。影片也巧妙地利用了观众对“梦男”都市传说的潜在认知(2006年流传的“This Man”传说),无需过多解释就能建立基本设定可信度。

声音设计在营造氛围方面功不可没。日常场景使用近乎纪录片风格的自然音效,而梦境相关片段则加入微妙回声和低频噪音,创造出潜意识的不安感。当剧情转向黑暗时,配乐逐渐从轻快爵士变为不和谐电子音,暗示保罗心理状态的恶化。影片中几处关键场景(如保罗闯入女儿学校)几乎没有任何音乐,仅依靠环境音和表演张力,创造出令人窒息的紧张感。

《梦想情景》通过这些艺术手法的有机结合,成功实现了类型融合与主题表达的平衡。影片既提供了荒诞喜剧的娱乐性,又保持了社会讽刺的锋利度;既有超现实设定的想象力,又不失心理描写的真实感。这种多元风格的和谐统一,使影片能够同时吸引追求娱乐的普通观众和欣赏深度的影迷,展现了A24公司一贯的艺术眼光和商业智慧。

社会文化背景与影响方面,“梦男”都市传说的现代演绎为《梦想情景》提供了丰富的文化参照。影片灵感部分来源于2006年风靡网络的“This Man”都市传说——据传多位心理患者独立描述出同一张陌生男性面孔,声称他在梦中出现,这一现象后来被揭露为意大利营销人员安德烈亚·纳特拉的病毒营销实验。导演博格利巧妙地将这一网络迷因融入电影叙事,既利用了观众对传说的潜在认知,又赋予其新的社会批判维度。影片中的保罗形象与原始“梦男”高度相似:普通到令人不安的面孔,在梦中表现出不同行为模式,从无害旁观到暴力相向。这种文化挪用使电影设定更具真实感,也强化了“现实与虚构界限模糊”的主题。

社交媒体时代的群体心理机制是影片剖析的核心社会现象。片中描绘的“保罗狂热”与“保罗恐惧”精准捕捉了数字时代集体行为的非理性特征。当保罗莫名成为梦境常客时,“人们像嗅到了尸体腐烂臭气的秃鹫一样,顺着网线、顺着那些迷因元素,去把一个本来正常生活的普通人挖出来,给他穿衣戴帽,把他举到天上”。这种描述生动再现了当今社交媒体上“造神”过程的狂热与盲目。而当风向逆转时,同样的群体又“不但要扒光他的衣服,还要在他身上踩上一万只脚”,这残酷的转变揭示了网络暴民心理的本质:“人性最大的恶,就是在自己最小的权力范围内,最大限度地为难别人。”影片通过保罗的极端遭遇,将这种日常化的网络暴力放大呈现,迫使观众反思自己在类似情境中可能扮演的角色。

网红经济与注意力市场的运作逻辑在影片中得到尖锐解构。保罗一夜成名后,各类商业机构迅速嗅到商机:营销公司想将他包装成品牌代言人,出版社突然对他那本根本不存在的书产生兴趣,甚至学术圈也开始重视他的研究。这种描绘直指当代注意力经济的荒诞本质,即价值不再由实质内容决定,而纯粹由关注度衡量。影片特别讽刺了品牌如何强行将热点人物与产品关联:营销团队建议保罗代言跑步鞋,理由是“你在梦中总是走来走去”,尽管这与跑步毫无关系。这种对流量经济投机性的揭露,呼应了现实中无数突然爆红又迅速被遗忘的网红命运。

取消文化(Cancel Culture)的社会影响是影片另一重要批判维度。当保罗在人们梦中变成施暴者形象后,现实中他遭受了全方位抵制:失去工作、家庭破裂、社会性死亡。这种“因虚构行为承担现实后果”的极端情境,隐喻了当代社交媒体上常见的道德审判现象。影片通过保罗被迫录制的“道歉视频”场景,辛辣讽刺了这种公共忏悔仪式的虚伪性:“我为此受到惩罚真的公平吗?难道我不是这个现象的最大受害者吗?”这段控诉直指取消文化中最根本的矛盾,即当集体情绪取代客观事实成为评判标准时,所谓的“正义”往往沦为另一种暴力。

中年男性心理危机的呈现反映了当代社会的重要议题。保罗这个角色体现了典型的中年男性困境:事业停滞不前,家庭关系疏离,自我价值感丧失。影片尖锐指出,这种危机很大程度上源于男性自身的逃避倾向:“他不是游戏中的NPC,许多事情并不是你出现在那里当个旁观者就行了的问题,而是需要你用心去想、去听、去做。”保罗总以“写书”为借口逃避现实责任,这一细节精准捕捉了中年男性用虚幻抱负掩盖现实失败的心理机制。影片对这类“不逃避、不应付”的呼吁,超越了单纯的性别批判,提供了建设性的心理建议。

名人文化的双重性通过尼古拉斯·凯奇本人的明星形象得到强化。凯奇从奥斯卡影帝到“烂片之王”再到艺术回归的职业轨迹,与保罗从平庸到成名再到跌落的故事形成有趣互文。观众很难不将凯奇真实人生经历投射到角色解读中,这种“戏如人生”的叠加效应丰富了影片层次。凯奇近年来在《天才不能承受之重》《猪》等片中饰演的“过气名人”形象,已经形成一种独特的表演类型,而《梦想情景》将这种类型推向了更富哲思的高度。

A24公司的品牌美学在影片中得以延续。作为近年来最具影响力的独立电影公司之一,A24以出品风格独特、主题大胆的影片著称。《梦想情景》延续了这一传统,将高概念设定与深刻社会观察结合,在娱乐性与思想性之间找到平衡点。影片对中产阶级生活细致入微的观察,对存在焦虑的探讨,以及对类型界限的模糊处理,都体现了A24标志性的作者电影风格。同时,借助凯奇的明星效应,影片在艺术表达与商业考量之间取得了难得的一致。

《梦想情景》通过这些社会文化层面的丰富指涉,超越了单纯个体命运讲述,成为一面照映时代集体心理的镜子。影片揭示的群体行为模式、媒体运作逻辑和个体身份困境,不仅是美国的局部现象,也是全球数字化社会的普遍特征。在这个意义上,《梦想情景》虽然设定荒诞,却可能是近年来最“真实”的社会寓言之一。

比较分析与评价方面,与同类题材电影的对比揭示出《梦想情景》的独特价值。在“普通人突然获得超常能力或遭遇”这一类型传统中,达伦·阿罗诺夫斯基的《黑天鹅》(2010)探讨了艺术追求与心理崩溃的边界,而《梦想情景》则将类似的心理异化过程置于社交媒体语境下,更具当代性。查理·考夫曼的《成为约翰·马尔科维奇》(1999)同样以荒诞设定探讨身份与名声主题,但《梦想情景》更聚焦集体意识对个体的塑造与摧毁。与同年度探讨网络暴力的《断网假期》相比,《梦想情景》的讽刺更为辛辣,对群体心理的剖析更具系统性。影片最独特的成就是将“梦男”都市传说从简单的恐怖元素提升为社会批判的隐喻工具,使奇幻设定服务于深刻的现实观察。

尼古拉斯·凯奇的表演艺术在本片中达到近年来的高峰。与他债务危机期间接拍的诸多B级片相比,《梦想情景》让凯奇有机会展现细腻复杂的演技而非夸张的表情包式表演。与他2022年在《天才不能承受之重》中扮演“虚构版自己”的元表演相比,本片的保罗角色虽然少了几分自反幽默,但多了心理深度。凯奇成功塑造了一个既可怜又可恨、既荒谬又真实的复杂形象,他那种混杂着困惑、窃喜与绝望的表情,完美捕捉了当代人在流量漩涡中的存在困境。特别值得一提的是凯奇对“尴尬喜剧”节奏的把握——无论是面对女粉丝投怀送抱时的狼狈,还是营销会议上的不知所措,都令人捧腹又心生同情。这种表演成就使凯奇获得了金球奖音乐/喜剧类最佳男主角提名,标志着他艺术生涯的又一次复兴。

导演克里斯托弗·博格利的作者风格在本片中得到充分展现。这位挪威导演的前作《受够了自己》(2022)同样探讨自恋与名声主题,但《梦想情景》显示出更成熟的主题把控和叙事技巧。博格利擅长将高概念设定落地为具体的人物故事,避免陷入抽象隐喻的陷阱。他对中产阶级生活细节的观察敏锐而准确——保罗家中堆满未读学术资料的餐桌,学校走廊里的尴尬寒暄,商业会议上的空洞 jargon,这些细节共同构建出一个真实可信的世界。博格利也展现出出色的类型平衡能力,影片从喜剧逐渐转向心理惊悚的过渡自然流畅,没有明显的断裂感。作为他的英语处女作,《梦想情景》展示了博格利进军国际影坛的潜力,也延续了A24公司发掘新锐导演的眼光。

影片的哲学深度与局限性值得辩证分析。在思想层面,《梦想情景》成功探讨了数字时代的一系列核心问题:虚拟与现实的边界、集体意识对个体的压迫、流量经济的非理性本质等。影片没有提供简单答案,而是通过保罗的荒诞遭遇引发观众反思:在社交媒体主导的今天,我们是否也参与制造着类似的“梦境现实”?我们是否也曾不假思索地加入集体赞美或谴责的浪潮?这种反思性使影片超越了普通娱乐产品,具有社会心理研究的价值。然而,影片对中年男性危机的处理也引发了一些争议——有评论指出,影片似乎将保罗的困境过多归因于外部社会压力,而相对弱化了他个人选择的责任。虽然影片最后暗示保罗通过完成书籍(尽管内容与初衷不同)获得某种救赎,但这一转变的心理过程展现得不够充分。这些叙事上的不足某种程度上削弱了影片的思想深度。

市场反响与奖项认可证明了影片的艺术与商业平衡。《梦想情景》在烂番茄上获得91%的新鲜度,媒体普遍称赞其原创性和社会相关性。影片制作成本相对较低(约1000万美元),但凭借凯奇的明星效应和A24的营销策略,取得了不错的票房回报。金球奖提名进一步提升了影片的知名度,使更多主流观众关注这部本质上是独立制作的电影。从文化影响角度看,《梦想情景》成功将“取消文化”“网红经济”等学术讨论转化为大众可理解的生动叙事,促进了公众对这些重要社会现象的认知。影片也巩固了凯奇作为“过气明星东山再起”的叙事,为他的职业生涯增添了新亮点。

综合艺术成就评价来看,《梦想情景》是一部完成度高、思想锐利的黑色喜剧。影片将奇幻设定与社会批判完美结合,在娱乐性与思想性之间找到了平衡点。凯奇的表演既夸张又细腻,成功塑造了一个令人难忘的当代普通人形象。导演博格利展现出对类型融合的出色把控,使影片在荒诞与真实、喜剧与悲剧之间自如切换。虽然某些情节转折和心理描写略显仓促,但整体上影片实现了艺术表达的完整统一。作为社会寓言,《梦想情景》的价值不仅在于其犀利的批判,更在于它揭示了数字时代人类共同的困境——在虚拟与现实日益交织的世界中,如何保持自我的真实性与完整性?这一问题的普遍性使影片超越了地域和文化界限,具有广泛的共鸣基础。

《梦想情景》最终留给观众的,不仅是一个关于名声与堕落的警世故事,更是一面照映我们自身与时代的镜子。在这个意义上,它延续了优秀讽刺文学的传统——让观众在嘲笑他人荒诞的同时,也看到自己可能的面孔。正如一位评论者所言:“在这网络无所不在、隐私无所遁形的年代中,谁又敢保证自己永远是一只啃食赛博腐尸的电子秃鹫而不会成为下一个保罗呢?”这种自省的可能性,正是《梦想情景》作为艺术作品最珍贵的价值所在。