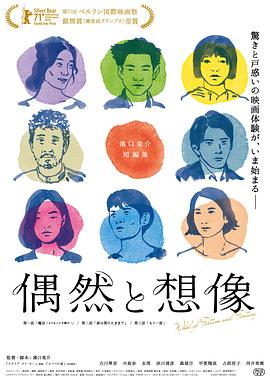

在观影的世界里,总有一些影片能如磁石般吸引我们,让我们沉浸其中,感受其独特的魅力。最近观看的这部影片,便给我带来了一种极为特别的体验,仿佛开启了一场关于“偶然”与“想象”的奇妙之旅。

这部影片的主题清晰地围绕着“偶然”与“想象”展开,看似是两个不同的部分,实则有着紧密的内在联系,仿佛可以融合为一个深刻而统一的主旨。它就像一幅精心绘制的画卷,虽由三个片段拼接而成,但一条无形的脉络贯穿始终,将整个故事串联得恰到好处。

影片中三个故事里的角色,都散发着一种独特的气质——那种正常之外的反常,以及被排斥的疏离感。他们仿佛是生活在自己世界里的孤独行者,无法真正融入周围的环境。这种无法融入的感觉,如同一层底色,为整个影片奠定了独特的基调。每个角色都像是生活中的“偶然”,而与之相对的“必然”,则是被社会建构出来的“正常”和“主流”。

有趣的是,这三个故事都巧妙地设置了一些奇妙的巧合,并且都有一段充满温情的安慰情节。而那些被安慰的对象,无一例外都是些在旁人眼中略显奇怪、反常且被疏离的人。他们身上带着一种离群索居的孤独感,也正是这种孤独,让他们没有被社会完全整合为一种集体的“必然”。在这个高度社会化的时代,个体往往越来越趋向于同质,这种同质在集体层面可被视为一种“必然”。然而,这部影片却另辟蹊径,着力于展现那些看似幻想出来的“偶然”。它深入挖掘了作为“偶然”的痛苦、抉择以及力量。

这种“偶然”的力量以一种叛逆的形式淋漓尽致地展现出来。这种叛逆不仅仅体现在人物的性格和对白之中,更渗透到了电影的每一个细节,从镜头语言到情节设计,无不彰显着这种独特的气质。每一个跳跃式的、破坏日常的行为,都像是在向传统的“必然”发起挑战,进一步强化了这种叛逆感。但值得注意的是,这种叛逆并未脱离日常生活的“必然”,反而让“偶然”有了直面现实的勇气和力量。也正因如此,影片在每段剧情之后都留给观众广阔的想象空间。当先前剧情中积累的叛逆“偶然”足够多时,观众便会意识到,不能再用常规的合理性和正常性的“必然”去理解接下来发生的事情。这种由“偶然”带来的想象空间,赋予了影片一种充满留白的魅力和余韵,让人在观影结束后仍久久沉浸其中。

“偶然”与“想象”之间似乎存在着一种微妙的联系。“偶然”似乎离不开想象,而在文学、电影、雕塑、绘画、音乐等各类艺术形式中,都蕴含着某种联想的成分。这种想象或许源于现实,但当它脱离了过去的现实,作为一种相对独立的现实存在时,现实与想象之间便形成了一个可以发生“偶然”的空间。这个空间让人们明白,眼前的现实并非是一成不变的必然,而只是一时一瞬的可能性。

这部电影巧妙地将“偶然”与“想象”融为一体,这种巧思如同繁星般散落在各处的对白和情节之中,为我们呈现了一种疯狂却又深刻的理解生活和人生的方式。然而,不得不提的是,很多对话中微妙的意蕴,似乎难以通过字幕翻译完全展现出来,这难免会造成一些信息的流失,也引发了我新的思考。

对话的意蕴丰富多样,它的来源也是多方面的。过去,我们可能更多地从文化背景、故事情节、人物角色等角度去理解对话。但这种高度功能化的理解方式,往往容易让对话变得孤立于现实,或者过于琐碎、缺乏主题和内涵。而像侯麦、伍迪艾伦、滨口龙介等优秀导演,他们深知对话是一个人说出来的,因此更注重体现人物的主体性。在他们的电影中,对白能让我们看到每个人一贯的思考方式、人生阅历,以及背后那套完整的价值观和世界观。无论对话涉及何种领域,都能让我们感受到人物的鲜活与立体。

但人本身就是复杂的,除了清晰的思考和表达,还有言不由衷、未想清楚的事情、模糊性和含糊性,以及各种感知和情绪。当这些因素融入到对白中时,那种基于故事、主题或标签的对白构造方式就会显得空洞而文本化。这也是许多依赖对白来表达内容的电视剧所面临的关键问题。

我深深地被这种充满叛逆感的电影所吸引,它让我感受到了一种存在本身的可能。或许,这就是主体生存和追逐的意义的实质所在——在“偶然”与“想象”的交织中,寻找属于自己的独特价值和生命意义。