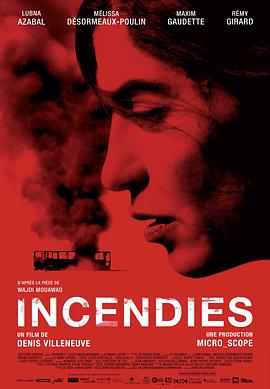

当我知晓影片背后隐藏的是俄狄浦斯的故事时,内心的纠结与不满瞬间消散了不少。观影的前一个半小时里,我一度以为这是一部聚焦黎巴嫩内战或者展现女性反抗、生命韧性的影片,然而它的呈现效果着实令人失望。

在影视的广阔天地中,从不缺少“唱歌的女人”,可真正能洞悉她们内心灵魂、将故事讲得动人心弦的人却寥寥无几。那种脱离现实、空中楼阁式的反抗毫无价值可言。创作者若因懒惰和傲慢而对现实进行模糊处理,编织出毫无根基的故事,即便情节再怎么跌宕起伏,也只会让我愈发反感。

中东这片土地,绝非仅仅是内战、难民、恐怖组织以及荣誉谋杀等负面元素的简单拼凑,每个国家都有着属于自己的独特魅力与文化内涵,那是剑与诗的交融,是历史与现实的交织。对于所讲述的历史,创作者应当怀揣最基本的敬畏之心。

就拿这部电影来说,其讲述的历史本身就存在诸多疑点。导演宣称故事取材于黎巴嫩内战,但我对此深表怀疑。其一,上世纪七十年代南黎基督徒社区是否真的存在荣誉谋杀现象值得商榷。毕竟贝鲁特是多元开放的,其他地区的情况或许有所不同。其二,电影中混淆了民兵和恐怖组织的概念。片中出现的烧车场景中,人物头裹白布写黑字,黑布蒙面,这种黑白配色更像是本世纪兴起于叙利亚的某些恐怖组织的风格,而这些组织在黎巴嫩内战(1975 - 1990)期间并不存在。我只查到当时有一个逊尼派极端组织使用黑白配色,却并未发现有基督教极端组织采用这种配色。而且这些极端组织的头目也没有像影片中那样轻易得手。黎巴嫩内战确实充满了冤冤相报,但导演似乎像许多欧美人一样,认为屠杀儿童是最反人性的行为,所以认定只有恐怖组织才会做出枪杀儿童之事。其三,这些组织的领导人或头目并非那么容易被暗杀。就连暗杀经商家族出身的黎总理拉菲克·哈里里都费了一番周折,以色列暗杀真主党领导人纳斯鲁拉更是耗费了十几年甚至更久的时间来收集情报和布局。

此外,影片中人物的动机也显得单薄。除了影评中提到的母亲枪杀领导人的动机缺乏说服力外,在一个经历过长期内战的地方,用如此方式去摧毁坚持唱歌的囚犯的灵魂,这种行为也过于“文明”了,与当地的残酷现实不太相符。

除了上述这些让我感到不真实的地方,最让我难以接受的是这位西方导演“进入”中东的方式。这部电影本质上和一些海外撤侨燃片并无二致,都是在虚构的战乱背景上,按照导演和观众的喜好植入燃点,尽管这部电影在技巧上比某些同类影片高明许多。

当我发现这其实是俄狄浦斯的故事后,我对导演的苛责稍微减少了一些。毕竟要求非中东地区的导演完全不发挥想象、不借鉴这片充满苦难的土地上的故事,似乎有些强人所难。没错,我此刻就是在表达这样一种复杂的心情。

作为一个中东研究的初学者,我给这部电影打出低分。