在影视的奇妙世界里,总有一些瞬间能触动我们内心最敏感的神经,将一切看似平常的元素幻化成充满隐喻与象征的独特意象。就像在某个特定的时刻,那种还来不及完成便已消散的感觉,仿佛成为了一种无法言说的象征,让人不禁联想到尼采将自己比作那匹马,那是一种独特的界线,而希望,则是在这混沌中仅存的理性之光。

当理性在内心深处化作那声喃喃低叹:“妈妈,我真傻。”时,似乎又在悄然否定着“疯癫即生活,生活即思想”这样看似荒诞却又蕴含深意的观点。这种矛盾与交织,让影视作品中的表达变得更加深邃而难以捉摸。

风大的时候,连头发都会传来隐隐的疼痛。艺术的高度难道仅仅依靠无望就能达成吗?在黑暗的房间里,我静静地坐着,没有开灯,看着那逐渐向我拢来的、巨大的黑暗,可那不过只是寻常的夜晚罢了。然而,在这看似平静的表象下,却仿佛隐藏着无数不为人知的故事和情感。

佛菩萨从不干扰因果的运行,点化众生本就是一种赐予的智慧;而人若过于贪求外界的帮助,便是亵渎了自己内心的神明。人间所造下的诸多恶业,在那因果的守护之下,如幽灵般不规则地游荡,呈现出一切虚妄之相。佛菩萨不住相,自然不会有争抢之心,他们以一种超脱的姿态俯瞰着世间万物。

回忆起之前观看布列松的作品《驴子巴特萨》,当时心中满是疑惑:硬币上的油渍,人们在酒馆里被混子砸碎酒瓶后依然跳舞的场景,还有那些只懂得用双目注视他人的女子——这些看似平常的元素,难道就是让上帝受苦的根源吗?

当我们以客观的视角、空性的状态存在时,并非是所谓的“麻木”,而只是一种“无我”的境界。对于那些质疑“神明为何麻木”的声音,或许答案仅仅是一个“无”字。从这个角度来看,佛家在某些层面上确实可以被看作是无神论的,诸佛菩萨皆处于一种空(净)的状态。

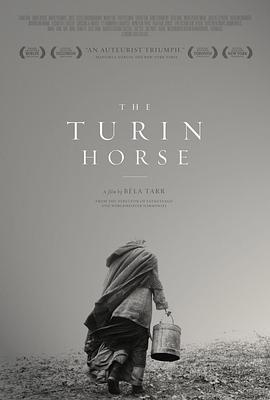

或许就像贝拉塔尔所呈现的那样,他的作品不仅仅是一部简单的电影,更像是生活的写照。“但怀悲吗,谁说慈悲没有悲呢。”“但作恶吗,我们能作多少恶呢。”这些问题如同谜题一般,引人深思。

影片结束时,那黑色的屏幕宛如一面镜子,映照出一个表情复杂、哭泣的婴儿。我不知道自己为何会哭泣,仿佛瞬间陷入了一段如梦似幻的回忆之中。那些年,周遭发生的各种事件,在我的痛觉上无声地跳跃着,时间也在不经意间流逝……我的肢体仿佛陷入了音像间被抠落的墙灰(几只哀伤的复眼,看见几次被暗示的结局)与晃动的流沙(超人的世界适合生存吗?)之中,身上的沉重感渐渐溃散,就如同在观看每一部影片时,那种沉默而又复杂的感受。